Themen und Aufgaben

zu den Berliner Welterbe-Siedlungen

Die meisten Menschen denken beim Thema Welterbe spontan an so berühmte Bauwerke wie etwa die Pyramiden von Gizeh, das Antike Theater in Rom, die Chinesische Mauer oder den Pariser Eiffelturm. Auch bei prominenten Kirchen und Schlössern, wie etwa dem Kölner Dom, Schloss Versailles oder Londons Palace of Westminster würden viele Menschen mutmaßen, dass diese doch sicher als Welterbe gelten.

Andererseits würden wahrscheinlich nur wenige Menschen vermuten, dass auch so relativ „junge“ und vordergründig gewöhnliche Bauten, wie Anlagen des sozialen Wohnungsbaus von Fachleuten als so wertvoll befunden werden, dass sie ebenfalls als Weltkulturerbe eingetragen sind. Aber warum eigentlich? Schließlich ging es beim Bau der sechs – seit 2008 UNESCO gemeinsam als Welterbestätte registrierten – Berliner Siedlungen doch um universelle Fragen, die uns alle bewegen: Wie wollen wir leben und wohnen? Wie kann eine Architektur aussehen, die gleichzeitig lebenswert und kostengünstig ist? Und: Was kann die Politik tun, um eine solche Architektur entstehen zu lassen?

Die sechs ausgewählten, zwischen 1913 und 1934 entstandenen Anlagen wirkten stilbildend für Architektur und den Städtebau des 20. Jahrhunderts und setzten neue, bis heute nur selten erreichte Maßstäbe im öffentlichen Wohnungsbau.

Weil immer mehr Menschen nach Berlin ziehen und die Stadt mit Neubauten nicht hinterherkommt, ist es heute speziell für junge und weniger gut verdienende Menschen immer schwerer, überhaupt noch eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Ist das neu? Nein, eine ganz ähnliche, aber viel dramatischere Situation gab es auch Anfang der 1920er-Jahre. Damals platzte die Stadt aus allen Nähten. Die Politik musste handeln und tat dies auch. Gemeinsam mit Städteplanern und Architekten wurden Tricks und Wege ersonnen, auch für die weniger Wohlhabenden im großen Stil zu bauen. Anfang des 20. Jahrhunderts, speziell ab 1924 entstanden in den eher grünen Außenbezirken des frisch vereinigten Groß-Berlins neu angelegte Siedlungen mit vielen Grün- und Freiflächen. Sie waren für damalige Verhältnisse sehr gut ausgestattet und sind auch heute noch begehrte Wohngegenden.

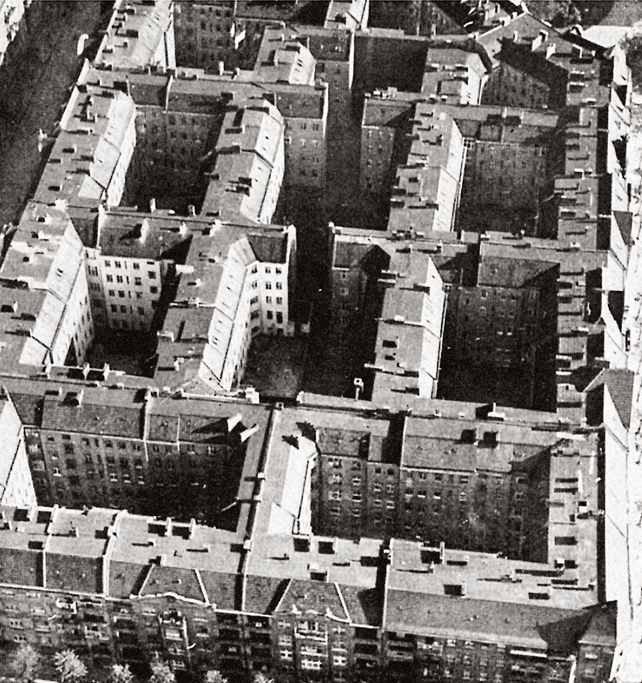

Ab Beginn des 19. Jahrhunderts entstand, was wenig später als die Elektropolis Berlin bezeichnet wurde. Vor den Toren der Kernstadt auf dem Gebiet der heutigen Bezirke Mitte und Kreuzberg entstanden im Zuge der Industrialisierung zahlreiche große Fabriken. Viele Menschen zogen vom Land in das dicht bebaute Berlin, weil sie hofften, in den umliegenden Fabriken Arbeit zu finden. Aber es gab nicht ausreichend bezahlbare Wohnungen. Wo günstige Wohnungen existierten, wurde diese mehrfach geteilt und untervermietet. Ganze Familien wohnten in einem Zimmer, weil sie die Wohnung aus Kostengründen mit anderen Familien teilen mussten. Fließendes Wasser und elektrisches Licht waren die Ausnahme. Auch die Toiletten teilte man sich mit vielen anderen Bewohner/innen des Hauses. Sie waren meistens nicht in der Wohnung, sondern im Hof oder im Treppenhaus untergebracht. Das Elend in den so genannten Mietskasernen war groß. Zur Jahrhundertwende wurde in jedem noch so feuchten Kellerloch gewohnt. Man kann es sich kaum vorstellen, aber Berlin war nicht nur der bedeutendste Industriestandort Europas, sondern auch die am dichtesten besiedelte Stadt der Welt. Speziell in den Arbeiterbezirken entstanden extrem einfache Quartiere im zweiten, dritten und vierten Hinterhof. Mit Oma und Opa, Eltern, Tanten und Geschwistern in einem Raum zu leben, war quasi Standard.

Auch die hygienischen Verhältnisse der damaligen Zeit sind aus heutiger Perspektive nur schwer vorstellbar: 9 von 10 Wohnungen hatten kein eigenes Bad. Auch elektrisches Licht oder fließendes Wasser waren die Ausnahme. Toiletten befanden sich im Hof oder im Treppenhaus und wurden von mehreren Mietparteien gemeinsam genutzt. Viele Wohnungen wurden mehrfach geteilt und nicht wenige Familien mussten sogar die Betten der Kinder an Fremde, sogenannte Schlafgänger, untervermieten, um finanziell über die Runden zu kommen. Ansteckende Krankheiten wie Syphilis, Rachitis oder Tuberkulose waren damals an der Tagesordnung. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs verbreitete sich dann außerdem noch ein neuartiges, hoch ansteckendes Grippe-Virus. Die sogenannte „Spanische Grippe“ kostete 20-50 Millionen das Leben und lenkte erneut den Blick auf die sehr beengten und hygienisch ungenügenden Wohnungsverhältnisse. Auch vor diesem Hintergrund war die Verbesserung der Hygiene ein zentrales Thema, als es galt, geeignete Mindeststandards für den Öffentlichen Wohnungsbau zu definieren.

Ab 1914 bis in die Mitte der 1920er-Jahre litt die Berliner Bevölkerung unter den Folgen der Inflation. Das Geld verlor dramatisch schnell an Kaufkraft. Waren des täglichen Bedarfs wurden immer teurer und es mussten ständig neue Geldscheine gedruckt werden. Ein Laib Brot etwa kostete in Berlin im November 1923 über 5 Milliarden Mark. Diese Entwertung des Bargeldes traf die Armen besonders hart, da sie – anders als die Wohlhabenderen – über keine halbwegs wertstabilen Anlagen verfügten und auch die Mieten entsprechend stiegen. Die Politik musste handeln und beschloss ein System aus mehreren aufeinander abgestimmten Maßnahmen, mit deren Hilfe der öffentliche Wohnungsbau gefördert werden sollte.

Auf Konzepten des späteren Stadtbaurats Martin Wagner aufbauend, wurde daher 1924 die sogenannte Hauszinssteuer eingeführt. Mit dieser Steuerabgabe auf Erträge aus Wohnungsbau und -vermietung, wurden die von der Geldentwertung nur relativ wenig betroffenen großen Immobilienbesitzer und privaten Vermieter an der Finanzierung des am Gemeinwohl orientierten öffentlichen Wohnungsbaus beteiligt. Das Prinzip war einfach: Bei Neuvermietung von zusätzlich im Hinterhof erbauten Mietskasernen oder auch Mieterhöhungen in bestehenden Wohnungen griff die Politik einen Teil der Einnahmen ab und investierte sie teilweise in den öffentlichen Wohnungsbau.

Um den Sinn dieser Politik zu verstehen, muss man zwei Dinge wissen: Erstens, dass der Wohnungsbau Ende des 19. Jahrhunderts fast komplett in den Händen von vermögenden Investoren lag. Zweitens, dass Bau und Besitz von Immobilien zur Zeit der Inflation von 1914 bis 1923 die sicherste Geldanlage darstellten. Der Wert einer Immobilie blieb nämlich im Vergleich zu Bargeld oder Sparguthaben vergleichsweise stabil. Da Immobilienbesitz in Berlin jedoch nur in den besser gestellten Schichten üblich war, vergrößerte sich mit der Inflation automatisch auch die Kluft der zwischen eher armen und eher reichen Bewohnerschichten.

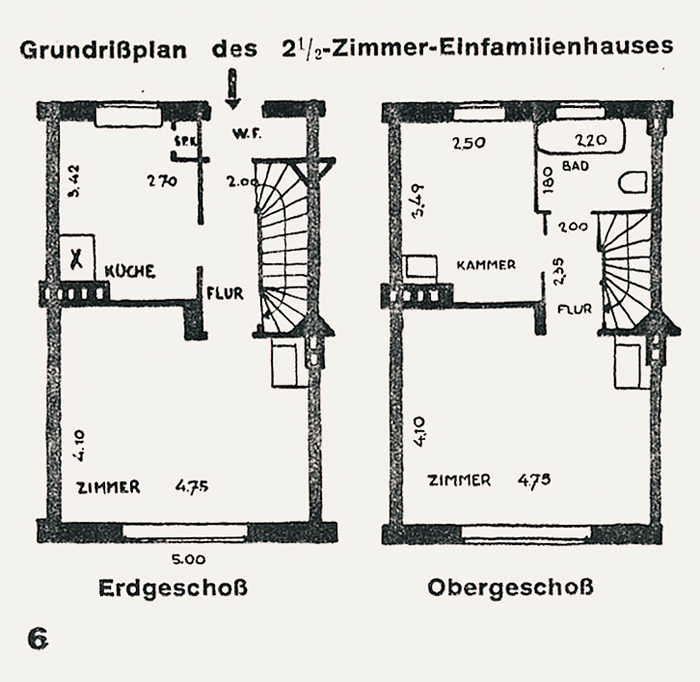

Die Einführung der Hauszinssteuer war aber nur ein Teil des damals auf den Weg gebrachten Maßnahmenpakets. Um gleichzeitig die Art und Qualität der neu zu bauenden Wohnungen zu steuern, wurden Mindeststandards definiert. Sie legten genau fest, welche Ausstattungsmerkmale und wie viele Zimmer eine neu gebaute Wohnung haben musste, damit auf Mittel aus der Steuer zurückgegriffen werden konnte. Die Wohnungen mussten folgende Kriterien erfüllen:

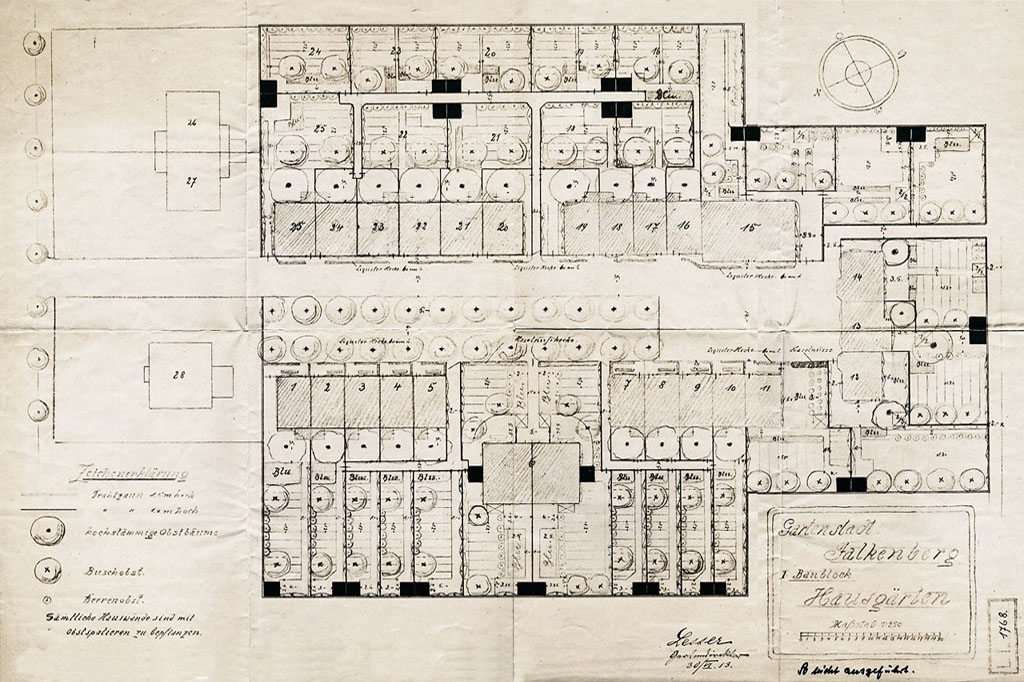

Als ideal wurde hierbei die „Querlüftung“ angesehen, bei der Fenster an gegenüberliegenden Seiten geöffnet werden können, so dass Durchzug entsteht. Angestrebt war außerdem, dass die Wohnungen einen Ausblick ins Grüne bieten. Fenster, Balkone und Loggien sollten deshalb möglichst zu Gärten oder grünen Innenhöfen oder mindestens zu großzügig angelegten Straßen hin orientiert sein. In Teilen der Gartenstadt Falkenberg und der Hufeisensiedlung verfügen die Bewohner/innen sogar über eigene Gärten.

Eine Genossenschaft ist eine spezielle Form der Eigentumsgemeinschaft, die teilweise auch bei Bau und Verwaltung der in den 1920er-Jahren neu errichteten Siedlungen gewählt wurde. Ähnlich wie eine Aktiengesellschaft gibt eine Genossenschaft Anteile an Ihre Mitglieder aus. Die Mitglieder werden somit zu Miteigentümern. Damit beteiligen sie sich auch an den Kosten für Neubau, Unterhalt und Verwaltung. Im Gegenzug erhalten die „Genossen“ Vorzugsrechte auf Wohnungen, die sich im Besitz der Genossenschaft befinden oder von ihr gebaut werden. Diese Anteile können auch wieder verkauft oder an die Kinder vererbt werden.

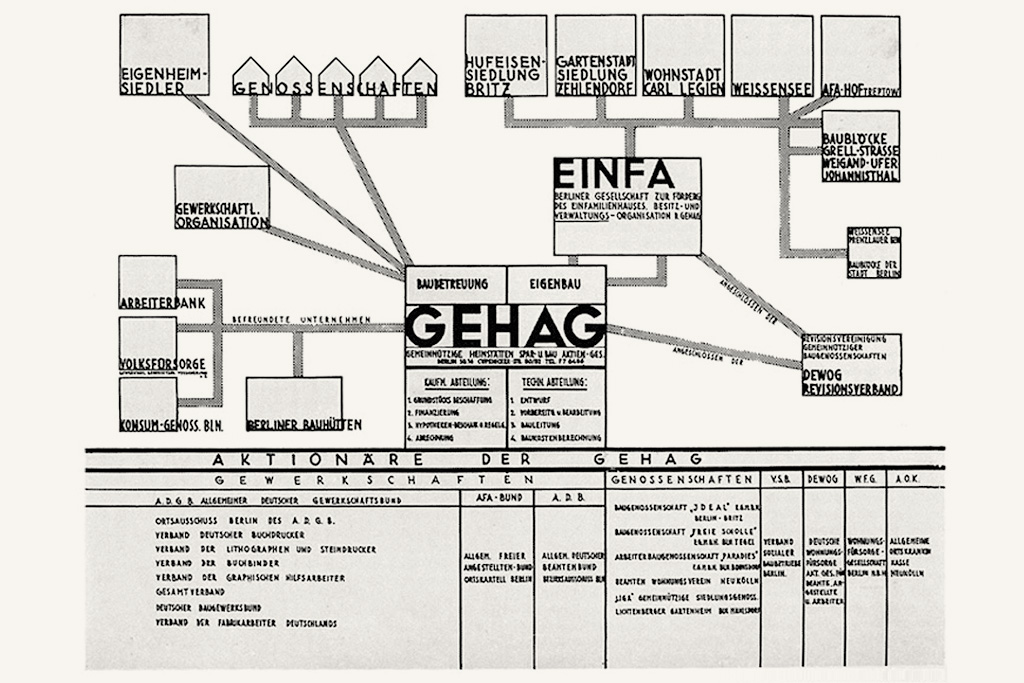

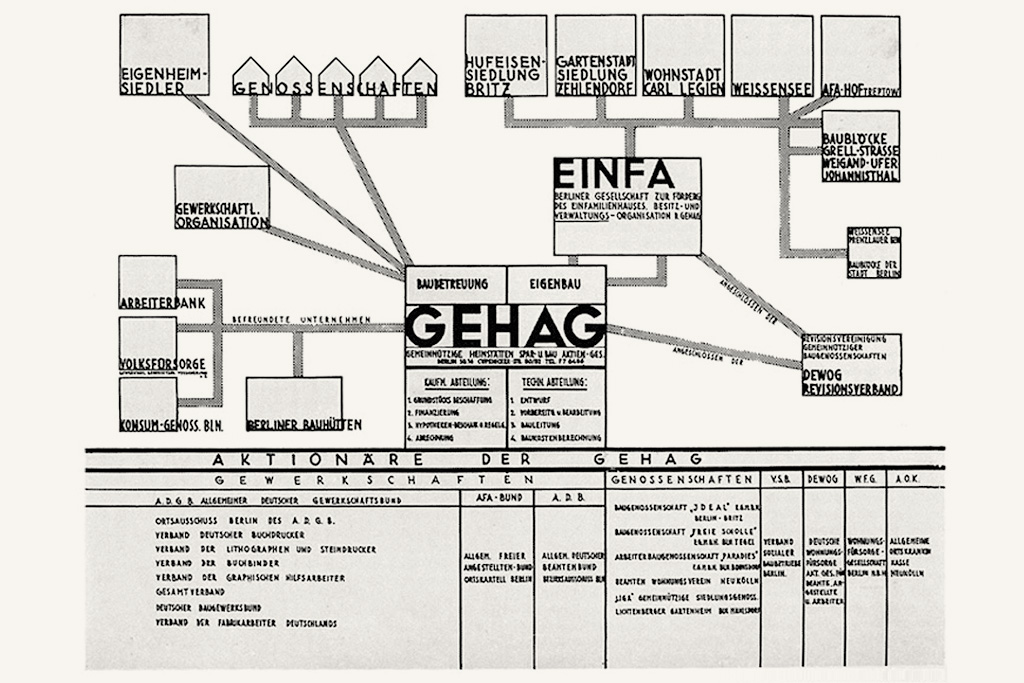

Zwei der sechs Berliner Welterbe-Siedlungen sind im Besitz einer eingetragenen Wohnungsbaugenossenschaft, die ihr Entstehungsjahr im Namen trägt – die 1892 eG. Neben einer rein genossenschaftlichen Verwaltung existierten auch Mischformen, indem etwa Genossenschaften finanziell an einer Wohnungsbaugesellschaft beteiligt sind, wie dies etwa bei der der GEHAG der Fall war. Solche nicht primär profitorientierten Modelle existieren nicht nur im Bauwesen. Oft gibt es auch Geschäfts- Handels, Produktions- oder Agrarbetriebe, die allen Mitgliedern gemeinsam gehören.

Auch heute herrscht in Berlin wieder Wohnungsmangel, der unter anderem durch Immobilienspekulation hervorgerufen wurde. Die Situation ist zwar weitaus weniger dramatisch, mit den 1920er-Jahren aber zumindest strukturell vergleichbar. Auch die „neuen“ Rezepte der Politik sind den alten nicht unähnlich: Aktuell gibt es zwar keine Hauszinssteuer. Stattdessen wird in Berlin aber eine Steuer auf den Besitz von „Zweitwohnsitzen“ erhoben. Außerdem ist auch die „Grunderwerbssteuer“ in Berlin relativ hoch angesetzt. Sie fällt beim Kauf von Berliner Grundstücken oder Wohnbauten an und ihre Höhe wird von allen Bundesländern selbst festgelegt. Trotz des Rückgriffs auf ähnliche Besteuerungsmodelle bleiben die Neubauzahlen aus den 1920er-Jahren aber ein bislang unerreichtes Vorbild. Zur Hochzeit des Neuen Bauens im Jahr 1928 wurden – leicht zu merken, aber schwer zu überbieten – rund 28.000 neue Wohnungen errichtet, von denen heute einige sogar als Welterbe eingestuft oder zumindest unter Denkmalschutz stehen. Davon ist/war man rund 90 Jahre später trotz entsprechender Anstrengungen noch weit entfernt: Im Jahr 2017 lag die Zahl der neu gebauten Wohnungen nur bei rund 16.000 Einheiten.

Zur Jahrhundertwende galt Berlin als die am dichtesten besiedelte Metropole Europas. Heute sind viele der typischen „Mietskasernen“-Quartiere wieder begehrte Wohnlagen. Sie liegen in den bei jungen Menschen und neu nach Berlin ziehenden Studierenden und Arbeitnehmer/innen beliebten Vierteln wie Neukölln, Kreuzberg, Wedding, Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Die früher als Arbeiter- oder sogar Elendsquartiere bezeichneten Viertel werden heute in der Immobilienbranche gerne als charmante Altbauviertel aus der Gründerzeit bezeichnet. Das ist auch nicht falsch, nur sind die heutigen Standards völlig anders. Waren die Wohnungen früher (zum Teil bis in die späten 1990er-Jahre) im besten Fall mit Öfen ausgestattet, so dominieren heute komfortable Zentralheizungen. Vor allem aber sind die Wohnverhältnisse meistens viel weniger beengt. Die etwas größeren Wohnungen wurden früher in der Regel von mehreren Familien gemeinsam belegt oder zum Teil mehrfach untervermietet. Heute werden dieselben Wohnungen oft von kleineren WGs, sehr häufig aber auch „nur“ von kinderlosen Pärchen oder gutverdienenden Singles bewohnt. Manche Wohnungen wurden im Rahmen von Luxussanierungen – etwa durch Zusammenlegung mehrerer benachbarter Wohnungen oder den Ausbau der Dachgeschosse – aber auch deutlich vergrößert und richten sich damit ohnehin eher an Besserverdienende. Von dem heute in Deutschland statistisch ermittelten Durchschnitt von rund 45 qm pro Person, konnte die typische Bewohnerschaft zur Jahrhundertwende jedenfalls nur träumen. Hier dürfte die typische Belegung eher bei 5–15 qm pro Person gelegen haben.

Der 1998 erfolgte Verkauf der ehemals städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEHAG durch das Land Berlin liest sich wie Wirtschaftskrimi. Und zwar wie einer, bei dessen Lektüre man sich aus der Perspektive eines Wohnungsmarkts mit stark steigenden Mieten verwundert die Augenreibt: Die Gesellschaft wurde gegründet, um preiswerten Wohnraum für die unteren und mittleren Bevölkerungsschichten zu schaffen. Dieser soziale Anspruch prägte die Kultur und Unternehmenspolitik. Dennoch entschloss sich der 1998 SPD-geführte Berliner Senat aufgrund der angespannten Finanzlage der Hauptstadt, die GEHAG mitsamt ihren hochkarätigen Denkmalbeständen zu verkaufen. Dies geschah im Rahmen eines Bieter-Verfahrens, das mit einigen juristischen Auflagen verbunden war. Hierbei wurden im Vorfeld als ungeeignet eingestufte Bieter ausgeschlossen. Den Zuschlag erhielt die eher kleine RSE Grundbesitz und Beteiligungs-GmbH. Sie war aus der Rinteln Stadthagener Eisenbahn AG hervorgegangen und verfügte damit auch über eine Tradition im Bau von Werkssiedlungen. Der Preis entsprach etwa 1000 € pro Quadratmeter und war damit nach heutigen Maßstäben (mit Marktpreisen von rund 5000 € pro Quadratmeter) sehr günstig. Wenig später wurde jedoch die RSE über die Börse aufgekauft. Der Käufer war die Hamburger WCM Immobilien-Holding, die zuvor als Bieter ausgeschlossen worden war. In kurzer Folge kam es dann zu mehreren Übernahmen des günstig verkauften GEHAG-Portfolios am Finanzmarkt, so dass sich die Bestände zeitweise auch in den Besitz US-amerikanischer Hedgefond-Gesellschaften wie Oaktree Capital Management und Blackstone Capital befanden. Im Zuge dieser Transaktion begann der vorletzte Besitzer, die bis dahin ausschließlich vermieteten fast 700 Reihenhäuser nach und nach an private Einzeleigentümer zu verkaufen – ein Prozess, den die Deutsche Wohnen als letzter Käufer des Areals fortsetzte. Das führte zu der jetzigen Situation, nämlich, dass die Hufeisensiedlung neben einem Großeigentümer (der Deutsche Wohnen gehören noch 1.263 Wohnungen) auch weit über 600 private Einzeleigentümer hat. Eine Situation, die den einheitlichen denkmalgerechten Erhalt des sehr fein aufeinander abgestimmt gestalteten Welterbes deutlich erschwert. Diese Ereignisse haben zu zahlreichen aus der Bewohnerschaft heraus entwickelten Projekten geführt. Hierzu zählen etwa die Infostation in der Hufeisensiedlung oder eine große, webbasierte Denkmalschutz-Datenbank zum Erhalt der Siedlung.

Quelle:

Ben Buschfeld: Bruno Tauts Hufeisensiedlung als wiederentdecktes Leitbild des Sozialen Wohnungsbaus“; in: Deutsches Architektenblatt (DAB), Regionalausgabe Ost, 10-2017, S. 3 – 6

Die Geschichte des Denkmalschutzes geht zurück auf die „Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“. In ihr versuchte man 1954 allgemein verbindliche für alle Nationen geltende Regeln für den Umgang mit wichtigen Kulturgütern in Zeiten des Krieges zu definieren. Denkmalgeschütze Objekte werden seitdem mit einem blau-weißen, rautenförmigen Zeichen markiert, dessen Anbringung jedoch freiwillig ist. Es zeigt an, dass der Diebstahl oder auch die Zerstörung (etwa im Rahmen von Bombenabwürfen) dieses Kulturguts international geahndet werden kann. Die aus Emaille gefertigten Denkmal-Plakette bietet so zumindest einen theoretischen Schutz und ist vor allem Ausdruck einer internationalen und wechselseitigen Selbstverpflichtung.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Haager_Konvention_zum_Schutz_von_Kulturgut_bei_bewaffneten_Konflikten

Um besser zwischen einzelnen Entwicklungen des Stils aus der Epoche der Moderne zu unterscheiden, wurden später Unterbegriffe für verschiedene Phasen gebildet. Als Beginn der Moderne gilt in der Regel die Zeit der Jahrhundertwende, die daher auch einfach als „frühe“ Moderne bezeichnet wird. Die Zeit von ca. 1920 bis Mitte der 1930er-Jahre und dem Erstarken des Nationalsozialismus gilt als die Kernzeit der Epoche und wird daher auch als die „Klassische Moderne“ bezeichnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man dann, an diese erfolgreiche Epoche wieder anzuknüpfen. Fortan werden meistens die einzelnen Dekaden zur Unterscheidung verwendet. Man spricht also von der „Moderne der 1950er“ oder der Moderne der 1960er- bzw. 1970er-Jahre. Im Amerikanischen Sprachgebrauch hat sich zudem der Begrif des „mid-century modernism“ herausgebildet.

Erst ab Anfang/Mitte der 1980er-Jahre gilt die Moderne ideengeschichtlich als beendet. In Architektur, Kunstgesichte und Philosophie sprach man nun von der „Post-Moderne“, was im Lateinischen so viel wie „nach der“ Moderne bedeutet. Typisch für die Post-Moderne ist das Zitieren und Rekombinieren bekannter Versatzstücke aus unterschiedlichen historischen Epochen. Ähnliches gab es übrigens auch in der Popmusik, wo man in den 1980er- und 1990er-Jahren ebenfalls von Post-Punk bzw. später auch von Post-Rock sprach.

Bezogen auf die Architektur gibt es zwischen dem Begriff der „Klassische Moderne“ viele Parallelen zu den – von Fachleuten der Kunst- und Baugeschichte ebenfalls oft benutzen – Begriffen Reformwohnungsbau, Neues Bauen, Funktionalismus oder Bauhaus-Stil. Auch gut zu wissen ist, dass Begriff der „Moderne“ in den Gesellschaftswissenschaften sowie der Literatur- oder Wissenschaftstheorie relativ ähnlich verwendet wird. So werden etwa auch die Arbeiten Albert Einsteins, Sigmund Freuds oder Franz Kafkas der Moderne zugerechnet, weil sie jeweils radikal mit den bisherigen Denkmustern, Erklärungsmodellen und Erzählstrukturen brachen.

In Berlin existieren rund 8.000 eingetragene Denkmale, von denen rund ein Drittel aus dem 20. Jahrhundert stammen – ein international ungewöhnlich hoher Prozentsatz. Der höchstmögliche Status eines Denkmals ist die Eintragung als UNESCO-Welterbe. In Deutschland gibt es 44 Welterbestätten, von denen gleich drei auf Berlin entfallen:

1. Die „Museumsinsel“ in Mitte,

2. Die „Preussischen Schlösser und Gärten“ in Potsdam und Berlin und

3. die sechs „Siedlungen der Berliner Moderne“.

Auch dieser Wert ist ungewöhnlich hoch und beschert Berlin neben London, Rom und Mexiko-Stadt einen der Spitzenplätze im globalen Städtevergleich. (Infos, Stand 2019)

Gut zu wissen

Denkmal-Kategorien

In Denkmalschutz und Denkmalpflege unterscheidet man zwischen folgenden Kategorien:

Eine symbolisch zugespitzte Vision der elektrifizierten Großstadt ist in dem 1925/26 in Berlin gedrehten Stummfilm-Klassiker „Metropolis“ des Regisseurs Fritz Lang zu sehen, einem dramatischen und etwas düsteren Science-Fiction-Film, der die Auswirkungen der industriellen Produktion auf den Menschen zum Thema hat. Als herausragendes Zeitdokument wird der Film von der UNESCO sogar als Weltdokumentenerbe verzeichnet.

Auch die Komödie „Moderne Zeiten“ mit Charlie Chaplin ist dem Thema industrielle Arbeitsbedingungen gewidmet. Sehenswert ist außerdem „Berlin Alexanderplatz“, eine 1931 entstandene erste Verfilmung nach dem im Berlin der 1920er-Jahre spielenden Roman von Alfred Döblin.

Einen eher konzeptionellen Ansatz verfolgt der 1927 uraufgeführte Film „Sinfonie der Großstadt“ des Regisseurs Walther Ruttmann. Mit damals ungewohnt schnellen Schnitten und einer sehr bewusst gewählten Symbolik zeigt der als künstlerische Dokumentation angelegte Film einen Tag im Arbeitstakt und in dem hektischen Treiben der Metropole.

Noch ein berühmter Kino-Klassiker der 1920er-Jahre ist auch der 1925 in Moskau uraufgeführte propagandistische Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“ des russischen Regisseurs Sergei Eisenstein. Unter seinem Eindruck entwickelte sich vermutlich die Bezeichnung des von Hans Scharoun geplanten zentralen Eingangsgebäudes zur Ringsiedlung Siemensstadt.

Auch in jüngerer Vergangenheit wurden mehrere Fernseh- und Streaming-Produktionen entwickelt, die zeitlich in den 1920er-Jahren angesiedelt sind. Hierzu zählt etwa die erfolgreiche Fernseh-Serie „Babylon Berlin“ sowie die beiden 2019 – im Jubiläumsjahr des Bauhauses – ausgestrahlten Mehrteiler „Die neue Zeit“ und „Lotte am Bauhaus“. Beide Produktionen widmen sich dem Lieben und Leben an der berühmten Schule. Alle diese Produktionen nehmen sich im Umgang mit realen Ereignissen sowie an realen Vorbildern angelehnten Rollen viele künstlerische Freiheiten heraus. Man sollte also einzelne Szenen, Episoden oder Figuren nicht unbedingt als historischen Fakten interpretieren. Gleichwohl vermitteln alle drei Formate ein gewisses Gefühl für die damaligen massiven Umbrüche in Gesellschaft, Kultur und Politik.

Das Staatliche Bauhaus war eine 1919 in Weimar gegründete Kunst- und Gestaltungsschule. Im Bereich der Architektur sind vor allem die 1925 am zweiten Standort in Dessau neu entworfenen Schulgebäude und Meisterhäuser berühmt. Die bis heute populärsten Produkte stammen aus den Metallwerkstätten. Es sind sogenannte „Freischwinger“, Sitzmöbel aus gebogenem Stahlrohr, die über keine klassischen Hinterbeine verfügen, und so ein federndes Sitzen erlauben. Heute wird der Begriff des „Bauhaus-Stils“ oft wie eine Art Oberbegriff für sämtliche modernen Designströmungen des frühen 20. Jahrhunderts verwendet oder gar als deren Ursprung angenommen. Das ist so nicht korrekt: Zum einen, da auch das Bauhaus natürlich eine Vorgeschichte hatte (vgl. Arts and Crafts-Bewegung, Reformwohnungsbau, Deutscher Werkbund etc.). Zum anderen, weil parallel zum Bauhaus auch in anderen Ländern Avantgarde-Bewegungen existierten – etwa die holländische „DeStijl-Bewegung“ oder der „Russische Konstruktivismus“ –, die ähnliche Ziele verfolgten. Auch die Berliner Welterbe-Siedlungen werden oft etwas pauschal dem Bauhaus zugeordnet. Das ist nicht wirklich korrekt, da die beiden wichtigsten Protagonisten – Bruno Taut und Martin Wagner – nie am Bauhaus gelehrt haben. Es ist aber andererseits auch nicht völlig falsch. Zum einen da es zwischen den führenden Köpfen viel Austausch und gewisse Übereinstimmungen gab. Zum zweiten weil Walter Gropius, der Gründer und erste Direktor des Bauhauses, zumindest einen Teilabschnitt der Ringsiedlung Siemensstadt entwarf.

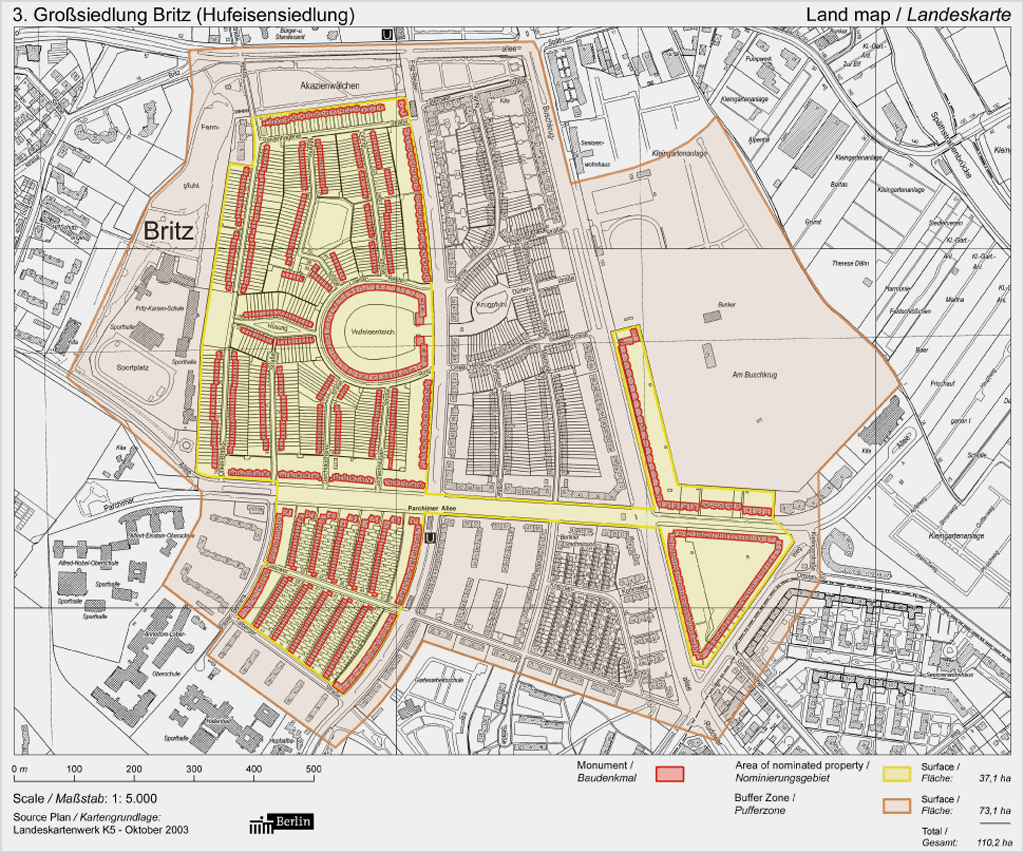

Die Großsiedlung Britz besteht aus zwei, einander über die Fritz-Reuter-Allee hinweg gegenüberliegenden Siedlungsteilen. Sie wurden von konkurrierenden Wohnungsbaugesellschaften in unterschiedlichem Stilen errichtet. Unter Federführung der GEHAG entstand die Hufeisensiedlung, im Auftrag der DEGEWO wurde die Krugpfuhlsiedlung geplant. Beide Teile wurden zeitgleich und nach denselben Standards des Reformwohnungsbaus sowie mit Mitteln aus der Hauszinssteuer errichtet. Obwohl von der Struktur und Bauweise sehr ähnlich, sind beide stilistisch deutlich anders: Während sich die Architekten Paul Engelmann und Emil Fangmeyer bei der Krugpfuhlsiedlung an dem um 1900 populären deutschen „Heimatstil“ orientierten, wählte Bruno Taut für die Hufeisensiedlung eine deutlich modernere Formensprache und bezeichnete die Krugpfuhlsiedlung in seinen Memoiren als eine mit „romantischen Sentimentalitäten“ belebte Beamtenstadt. Trotz aller Unterschiede, gibt es auch Gemeinsamkeiten. Die wohl wichtigste besteht in der Mischung von straßenbegleitenden Wohnblocks und sich dahinter anschließenden intimeren Reihenhäusern. Auch beim DEGEWO-Bauteil gruppieren sich einige der Reihenhäuser um einen „Pfuhl“, ein Begriff, der eine natürlich entstandene kleine Teichsenke meint, die auch als Krugpfuhl oder Eierteich bezeichnet wird.

Anders als die Hufeisensiedlung wurde die Krugpfuhlsiedlung wurde bereits frühzeitig teilprivatisiert und steht nicht unter Denkmalschutz. Beides zeigt sich auch an den Eingängen und Fassaden der Reihenhäuser, die im Laufe der Jahrzehnte von privaten Eigentümern zum Teil deutlich verändert wurden. 2008 wurde – im Zuge der Einbindung in die Welterbe-Pufferzone rund um die Hufeisensiedlung – jedoch eine sogenannte Bau-Erhaltungsverordnung für den Siedlungsteil der DEGEWO erlassen. Dies bedeutet, dass weitere Umbauten in Zukunft von den Behörden genehmigt werden müssen. Im Jahr 2016 startete man mit der farblichen Restaurierung der Wohnblöcke entlang der Fritz-Reuter-Allee.

Unter den Architekten, Gestaltern und Stadtplanern der 1920er-Jahre wurden die Grundlagen und Anforderungen des Neuen Bauens in verschiedenen Foren intensiv diskutiert. Hierbei nahmen auch einige Architekten der Berliner Welterbe-Siedlungen eine führende Rolle ein. Eine nicht ungewöhnliche Form des Austauschs war das Schreiben von Briefen. Der wohl berühmteste Briefwechsel ist die „Gläserne Kette“, eine Art Kettenbrief bei dem die Briefeschreiber zum Teil nur unter Pseudonym auftraten.

Die Gruppe wurde 1919 von Bruno Taut (Pseudonym „Glas“) ins Leben gerufen. Unter den beteiligten Architekten befanden sich Walter Gropius („Maß“) und Hans Scharoun („Hannes“). Daneben gab es aber auch einige weniger prominente, aber trotzdem maßgebliche Protagonisten wie etwa den deutsch-böhmischen Künstler Wenzel Hablik (Kürzel „W.H.“). Man tauschte untereinander nicht nur Briefe sondern auch Handskizzen und Grafiken mit utopischen Architektur-Visionen aus, die oft auch Ausdruck eines radikal anderen Modells des Zusammenlebens waren. Die „Kette“ funktionierte so, dass jeder auf vorherige Beiträge Bezug nahm, um dann eigene Ideen einzubringen oder auch die Ideen der anderen weiterzuentwickeln. Neben der Gläsernen Kette gab es noch einige weitere einflussreiche Zusammenschlüsse von Architekten und Gestaltern, die sich untereinander austauschten und sich bemühten, die Gesellschaft für gestalterische Themen zu interessieren. Unter ihnen sind vor allem die „Novembergruppe“, der „Arbeitsrat für Kunst“, der Deutsche Werkbund und die Architektenvereinigung Der Ring zu nennen. Eine solche Fortschreibung anderer Ideen ist natürlich in vielen Bereichen anwendbar und generell ein interessantes Konzept für die Arbeit in der Gruppe.

Wer aufmerksam durch Berlin läuft, findet sie immer wieder: Gelblich glänzende, etwa 10 x 10 cm große quadratische Pflastersteine aus Messing. Sie sind im Gehweg verlegt und sollen an die Menschen erinnern, die von den Nazis aus ihren Häuser und Wohnungen gezerrt, gewaltsam in Konzentrationslager gebracht und dort ermordet wurden. Die meisten dieser sogenannten „Stolpersteine“ verweisen auf die Deportation von Menschen jüdischer Abstammung. Es gab jedoch auch andere Gruppen, die von den Nazis verfolgt wurden. Zu Ihnen zählten auch Kommunisten und politische Widerstandskämpfer. Gerade letztere lebten des Öfteren in den Welterbe-Siedlungen, deren Entstehung auch das Ergebnis einer linksgerichteten Politik war. Ein bekannter Oppositioneller war etwa der linke Publizist und Anarchist Erich Mühsam, der 1933 aus seinem Haus in der Hufeisensiedlung deportiert wurde. Die Initiative und Idee zu den Stolpersteinen geht auf den Künstler Gunter Demnig zurück, der das Projekt 1992 ins Leben rief. Stolpersteine wurden in rund 24 europäischen Ländern verlegt.

Mit der Industrialisierung entstanden neue Arbeitsplätze in den stadtnah angesiedelten Fabriken rund um die Elektropolis Berlin. Die Bevölkerung wuchs dramatisch. Seit 1850 hatte sich die Zahl der Bewohner der Großregion etwa alle 25 Jahre verdoppelt. Der Sprung zur zusammenhängenden Metropole erfolgte aber erst 1920 durch die Gründung von „Groß-Berlin“. Für die weitere Entwicklung Berlins und des Wohnungsbaus war dieser Zusammenschluss von acht Städten (Berlin, Spandau, Köpenick, Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Neukölln und Lichtenberg), 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken sehr günstig. Zum einen gab es große Flächenreserven für Neubauten, zum anderen hatte Berlin mehrere Stadtteilzentren mit in sich funktionierender Infrastruktur.

Welche Vorteile der Zusammenschluss Groß-Berlins brachte, wird klar, wenn man die Entwicklung von Berlin und Paris vergleicht. In der über viele Jahrhunderte kontinuierlich aus ihrem Mittelpunkt heraus gewachsene Hauptstadt Frankreichs ließ der Präfekt von Paris, Baron Haussmann, ab 1853 weite Teile der alten Innenstadt fast komplett abreißen. Er tat dies, um breitere Straßen, repräsentative Gebäude, Boulevards, Sichtachsen, Parks, Grünzüge und Kanalisation anlegen zu können. Das Stadtzentrum war schlicht zu eng und unorganisiert, um den Anforderungen an eine moderne und repräsentative Metropole zu genügen. Paris gilt damit als Paradebeispiel einer konsequent aufs Zentrum ausgerichteten Stadt des 19. Jahrhunderts, während Groß-Berlin als die moderne „polyzentrisch“ organisierte Stadt des 20. Jahrhunderts gilt – ein Modell, mit dem sich weiteres Flächen- und Bevölkerungswachstum leichter bewältigen lässt. Auch der Verkehr und die Immobilienpreise in Londons Innenstadt zeigen, wie günstig diese – Berlin quasi mit in die Wiege gelegte – Aufteilung in mehrere eigenständig organisierte Stadtteilzentren war.

Das Neue Bauen in Berlin

Als die Hochzeit des Neuen Bauens in Berlin gelten die Jahre von 1924 bis 1932. Das bedeutet, dass auch die fünf nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Welterbe-Siedlungen stilistisch dem Neuen Bauen zugerechnet werden können. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass sie – um das Risiko schlecht kalkulierbarer Baukosten zu vermeiden – überwiegend in konventioneller Ziegelbauweise errichtet wurden. Typische Elemente des Neuen Bauens findet man vor allem in der Siemensstadt – etwa bei dem auch als „Panzerkreuzer“ bezeichneten besonders markanten Bau des Architekten Hans Scharoun. Der mit Abstand wichtigste politische Kopf des Neuen Bauens in Berlin war der Architekt Martin Wagner, der 1926 zum Berliner Stadtbaurat berufen wurde und in dieser Position bis Anfang 1933 viele wichtige Verkehrs- und Wohnungsbauprojekte realisieren konnte. Eng verwandt mit dem Begriff des Neuen Bauens ist außerdem der Begriff der „Neuen Sachlichkeit“, der sich nicht auf Architektur, sondern alle möglichen Kunstdisziplinen erstreckt.

Das Neue Bauen in Europa

Das Neue Bauen war nicht auf Berlin beschränkt: Auch in anderen Metropolen Europas wurden ähnliche Siedlungen und Bauten errichtet. Hier sind besonders Frankfurt, Wien, Amsterdam, Rotterdam, Brünn, Breslau, Kaunas und Bukarest zu nennen, wo in den 1920er-Jahren ebenfalls großflächig gebaut wurde. Vor allem der Vergleich mit Frankfurt am Main bietet sich jedoch an. Hier entstanden unter dem Architekten und Stadtplaner Ernst May sehr ähnliche Siedlungen. Passend zu ihrem Ruf, die beiden wichtigsten Zentren des Neuen Bauens zu sein, existierten auch eigene Druckerzeugnisse. Sie erschienen unter gleich strukturierten Titeln: „Das Neue Berlin“ und „Das Neue Frankfurt“.

Aufgabe 1: Sucht einzelne Gebäude oder Teile der jüngeren Welterbe-Siedlungen und schaut, ob ihr dort typische Merkmale des Neuen Bauens findet.

Aufgabe 2: Vergleicht die Ideen des Reformwohnungsbaus und der Gartenstadt-Bewegung mit denen des Neuen Bauens. Was hat sich geändert?

Aufgabe 3: Sammelt Material zu den unterschiedlichen Siedlungen des Deutschen Werkbunds und vergleicht sie.

Aufgabe 4: Welche Vorbilder hatte Bruno Taut bei der Siedlung am Schillerpark? Wo seht ihr Unterschiede und Gemeinsamkeiten?

Im Deutschen Werkbund, einer 1907 gegründeten wirtschaftskulturellen Vereinigung, versammelten sich damals nahezu alle wichtigen Gestalter, Architekten und Meinungsbildner. Trotz einiger gemeinsamer Grundüberzeugungen innerhalb der Mitgliederschaft wurde unter den vielen ausgeprägten Persönlichkeiten natürlich auch heftig gestritten. Speziell die Auseinandersetzung zwischen zwei Gründungsmitgliedern wuchs sich zu einem Richtungsstreit aus: Während eine Gruppe um den Architekten Henry van de Velde auf eine an der handwerklichen Produktion orientierte Individualisierung der Gestaltung drängte, sprach sich sein Kollege Hermann Muthesius für eine weitgehende Typisierung aus, um die Produktion großer Serien gut gestalteter Artikel für den Massenmarkt voran zu treiben.

Dass sich beide Entwurfsprinzipien durchaus kombinieren lassen, beweisen die Entwürfe des Architekten Bruno Taut. In der Hufeisensiedlung etwa entstanden 679 Reihenhäuser von denen bei genauerer Betrachtung im Zusammenspiel aller Details jedoch 285 Subtypen zu unterscheiden sind, obwohl viele Bauteile seriell geplant und gefertigt waren.

Ein wesentlicher Grund für den besonderen Stellenwert der Berliner Welterbe-Siedlungen ist, dass sie trotz oftmals serieller Entwurfsweise nicht monoton wirken. Speziell Bruno Taut verstand es besonders, auch genormte Bauteile durch den Einsatz von Farbe und kleinen baulichen Details immer wieder zu variieren, um der im kostengünstigeren Typenbau drohenden Eintönigkeit vorzubeugen. Für Taut waren Farben „gebaute Lebensfreude“. Geschickt benutzte er in fast alle seinen Entwürfen eine meist kräftige und kontrastreiche Farbgebung. Sie geben den Siedlungen nicht nur ein individuelles Gesicht, sondern auch eine sonst in der Architektur eher seltene Fröhlichkeit. Die Fassaden der Häuser und Wohnblocks werden durch den Einsatz von Farbe zu Paaren und Serien zusammengefasst. Einzelne Bauteile – wie Treppenhäuser, Dachgeschosse, die balkonartigen Loggien oder einzelne Fensteraussparungen im Mauerwerk – sind oftmals farblich abgesetzt und hervorgehoben. Ein besonderes Merkmal seines Stils sind die sowohl konstruktiv als auch farblich variierten Eingangstüren. Ab etwa 1927 werden auch die Fenster in das Spiel der Farben mit einbezogen. Und auch für die Innenräume bevorzugte er starke Farben. Um seine Ideen zu verbreiten, betätigte sich Taut auch als Autor und Publizist. Seine Schriften waren so populär, dass sich damals sogar eine eigene Redewendung bildete, nämlich die, seine Wohnung zu „tauten“. Auf diesen Begriff spielt auch der Name des Projekts Tautes Heim an – ein nach Museumsstandard restauriertes Haus, in dem auch alle Innenraumfarben streng nach Befunden von Farbrestauratoren wiederhergestellt wurden.

Den Typenbau auf die Spitze trieben später die sogenannten „Plattenbauten“, wo ganze – oft immer gleiche und meistens aus Beton vorfabrizierte – Fassaden- und Wandmodule zu Hochhäusern und riesigen Wohnblöcken montiert wurden. Ein Verfahren, das frühzeitige Planung und eine extreme Normierung voraussetzt, da bestimmte Aussparungen schon vorher festgelegt sein müssen. Dazu zählen nicht nur Fenster- und Türöffnungen, sondern auch Details wie der Verlauf von Elektroleitungen, Wasser- und Heizungsrohren oder die Position einzelner Steckdosen. Diese fertig zur Baustelle gelieferten Wand- und Deckenplatten werden dann in der Regel in vorher aufgebaute Stahl- oder Betonkonstruktionen eingehängt oder anderweitig untereinander verbunden. Ein Vorteil dieses Prinzips war und ist die sehr schnelle und günstige Bauweise. Als häufig beklagte Nachteile hingegen gelten vor allem die eher schlechte Kälteisolierung, Hellhörigkeit und vor allem monotone, wenig individuelle Fassaden. Die ersten deutschen Häuser in Komponentenbauweise entstanden im Zuge des Neuen Bauens etwa in Frankfurt unter Stadtbaurat Ernst May oder in Dessau-Törten unter Walter Gropius. Auch der spätere Berliner Stadtbaurat Martin Wagner experimentierte bereits 1926 beim Bau der sogenannten „Kriegerheimsiedlung“ in Berlin-Friedrichsfelde (heute Splanemann-Siedlung) mit der neuen Bauweise. Massenhaft durchgesetzt hat sich der konsequente „Plattenbau“ dann aber erst ab den 1950er- bis 1970er-Jahren. Zu den damals in Berlin errichteten Großsiedlungen zählen etwa das Märkische Viertel, das Hansaviertel und die Gropiusstadt (alle im ehemaligen West-Berlin) sowie die Neubau-Quartiere in Marzahn-Hellersdorf oder die Ernst-Thälmann-Siedlung (beide im ehemaligen Ost-Berlin). Die meisten Plattenbauten finden sich jedoch in den mittleren bis größeren Städten der ehemaligen DDR, wo der Plattenbau ab 1972 per staatlicher Verordnung zu dem wichtigsten Instrument des Städtebaus erklärt wurde. Viele Plattenbau-Siedlungen in Europa gelten heute leider als soziale Brennpunkte, haben aber auch entschiedene Fans.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Plattenbau

Eine wesentliche, sich aus den Mindeststandards des Reformwohnungsbaus ergebende Forderung war, dass jede mit Mitteln der Hauszinssteuer geförderte Wohnung über eine eigene Küche verfügen musste. Das Thema Küchen-Gestaltung ist untrennbar verbunden mit der Frage, welche Wertschätzung der Hausarbeit beigemessen wird und wie und von wem diese typischerweise verrichtet werden soll. Es eignet sich damit hervorragend, um einen Einblick in gesellschaftliche Standards einer Zeit zu gewinnen und um über den Einfluss des Designs auf die Gesellschaft zu diskutieren.

Nicht zu allen Welterbe-Siedlungen sind Details der ursprünglichen Küchenausstattungen hinreichend erforscht. Fest installiert war öfters jedoch nur ein Ausgussbecken und eine sogenannte Kochmaschine, ein früher Vorläufer des Backofens. Oben befanden sich meistens zwei Kochplatten, unten eine Backvorrichtung sowie eine Warmhalte-Schublade. Statt frei stehender Schränke gehörten zu vielen Küchen fest installierte Einbauschränke, die zum Verstauen von Lebensmitteln und Küchenausrüstung dienen sollten. Kühlschränke waren damals noch nicht üblich. Stattdessen war oft ein halbhoher Schiebetüren-Schrank unterhalb eines extra großen Küchenfensterbretts eingebaut. Er diente zum Lagern leicht verderblicher Lebensmittel. Das funktionierte, da die Temperatur an den Außenwänden meist etwas kühler war als die sonstige Raumtemperatur und in die Wände oft kleine Lüftungsgitter eingelassen waren. Manchmal sind diese Schränke auch Teil der balkonartigen Loggien und ihrer an die Küche grenzenden Seitenwände. Viele Küchen der Welterbe-Siedlungen wurden – nach gegenwärtigem Wissensstand – unmöbliert vermietet. Dennoch existierten zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits einige Entwürfe. Unter Architekten und Planern der 1920er-Jahre wurden insbesondere drei Entwürfe diskutiert, die später auch als Vorlage für die Küchen der Nachkriegszeit dienten …

Wie schmucklos oder dekorativ ein Designobjekt sein soll, ist letzten Endes eine Geschmacksfrage. Professionelle Designer/innen legen aber zumeist zunächst einmal viel Wert auf eine möglichst hohe Funktionalität ihrer Entwürfe. Oft lassen sich Funktion und Emotion aber auch verbinden. Ein gutes Beispiel für eine gut funktionierende und gleichzeitig sehr individuelle Gestaltung sind die Küchenfenster, die die Wohnungsbaugesellschaft GEHAG ab 1927 überwiegend verbaute: Sie sind als Holz-Kastendoppelfenster ausgeführt und bestehen aus vier Teilbereichen, die optisch interessant horizontal versetzt sind. Drei der vier Fenstersegmente haben vertikale Scharniere und lassen sich wie Türen nach innen hin öffnen. Hier spricht man von „Flügelfenstern“. Ein viertes kleineres, oben gelegenes Fenstersegment ist als Kippfenster ausgeführt, damit die Kochgerüche und Dämpfe leicht abziehen können. Bedient wurde es über eine speziell entwickelte Hebelmechanik. Aber auch die Zweiteilung auf der anderen Seite des Fensters ist kein reines Zierelement. Sie macht funktional Sinn, weil sich hinter diesen Küchenfenstern immer ein deutlich größeres Fensterbrett verbirgt, was von Bewohnerinnen und Bewohnern fast immer auch als Stell- und Arbeitsfläche benutzt wird. Wer also richtig lüften will, dabei aber nicht alle Töpfe, Schüsseln und sonstigen Gegenstände auf dem Fensterbrett wegräumen möchte, öffnet einfach den oberen statt den unteren Flügel.

Auch in der Denkmalpflege existiert ein gewisses Fachvokabular. Einige Begriffe liegen zwar im allgemeinen Sprachbereich nah beieinander (oder werden pauschal unter dem Begriff „Sanierung“ subsummiert), bezeichnen aber durchaus unterschiedliche Leitbilder und Vorgehensweisen. Die Fachwelt unterscheidet etwa:

Ziel der Denkmalpflege ist es immer, historisch wichtige Anlagen möglichst originalgetreu zu erhalten. Hierbei gibt es eine feste Folge von Arbeitsschritten, wie Konzepte, Empfehlungen und Vorgaben entwickelt werden:

Die Forderung nach Barrierefreiheit soll Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen einen möglichst einfachen Zugang zu Bauwerken, Kultur- und Informationsangeboten ermöglichen. Aufgrund fehlender Fahrstühle und schwellenloser Hauszugänge sind die unter Denkmalschutz stehenden Welterbe-Siedlungen generell nur schlecht für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet. In der Siedlung am Schillerpark wurden aber geeignete Lösungen gefunden, mit der auch der Denkmalschutz gut leben können: Für Menschen im Rollstuhl werden speziell hergerichtete Wohnungen im Erdgeschoss zur Verfügung gestellt. Sie liegen knapp über Bodenniveau im sogenannten Hochparterre und verfügen über balkonartige Loggien. Diese verfügen normalerweise über eine umlaufend gemauerte Brüstung zu drei Seiten. An einer der beiden Schmalseiten wurde jedoch die Wand durch ein halbhohes Tor ersetzt, so dass die Loggia nun auch über eine Rollstuhlrampe befahrbar ist. Dieser neu geschaffene Zugang bietet eine Alternative zu dem eigentlichen Eingang, der auf der Rückseite des Gebäudes liegt, aber über mehrere Treppenstufen und Schwellen führt. Der kluge Schachzug des Umbaus besteht darin, dass die Rampen nach außen optisch hinter einer dezenten Holzkonstruktion verborgen werden.

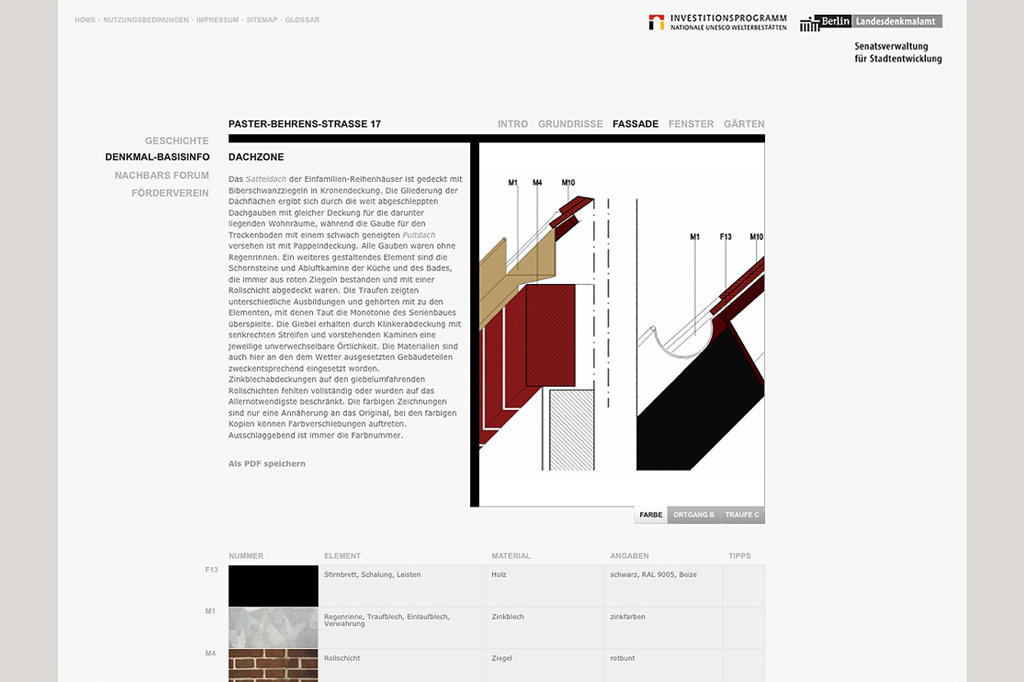

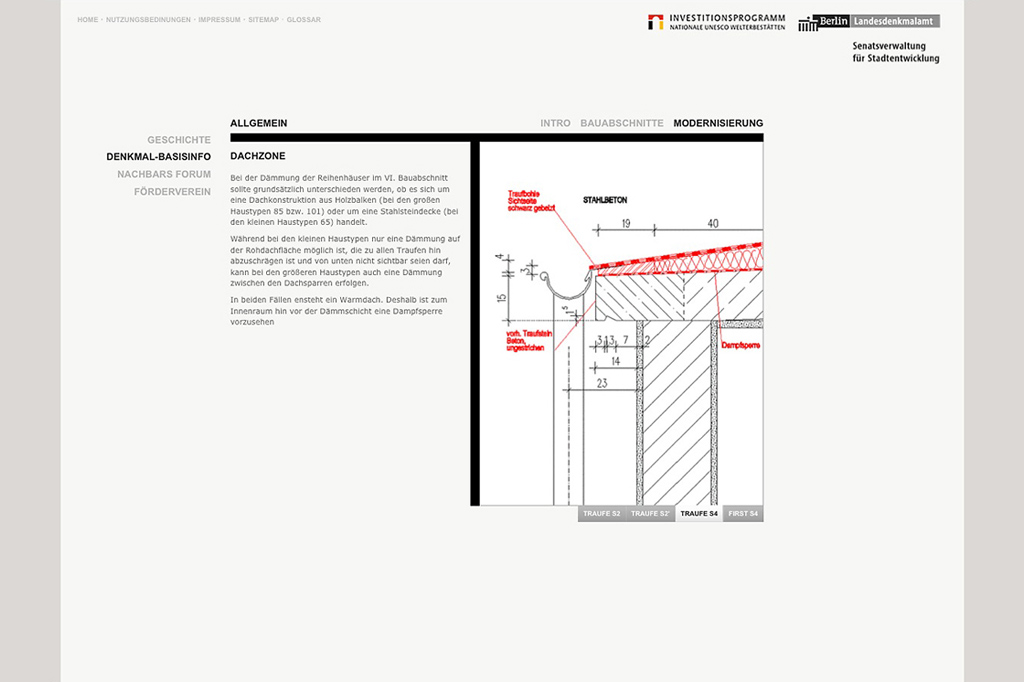

Ein ähnliches Konfliktfeld wie beim Thema Barrierefreiheit ergibt sich für den Denkmalschutz bei Einsparung von Energiekosten – ein wichtiges Thema, da auch die in den Haushalten verbrauchte Energie einen großen Einfluss auf den Klimawandel hat. Für Neubauten gilt daher die sogenannte Energie-Einsparverordnung, kurz EnEV. Für Neu- und Umbauten von Wohnbauten wird zudemhäufig eine Außendämmung der Fassade empfohlen. Eine solche Maßnahme kommt im Denkmalbereich jedoch auf keinen Fall in Frage, da sie das Erscheinungsbild der Gebäude komplett mit einer meist 20-50 cm dicken zusätzlichen Außenhaut stark entstellen würde. Rechtlich haben in einem solchen Fall die Auflagen des Denkmalschutzes immer Vorrang. Trotzdem gibt es viele kleine Maßnahmen, mit denen sich sinnvoll Heiz- und Energiekosten einsparen lassen, die aber nach außen fast komplett unsichtbar sind. Entsprechend „denkmalgerechte“ Arbeiten wurden in mehreren Welterbe-Siedlungen ausgeführt und zum Teil auch mit Geldern eines Förderprogramms der Deutschen Bundesregierung kofinanziert. Einen Einblick in geeignete Baumaßnahmen gibt eine Website, die 2009-2011 für die in Einzeleigentum umgewandelten 679 Reihenhäuser der Hufeisensiedlung entwickelt wurde. Hier wurden auch denkmalverträgliche Maßnahmen zur energetischen Optimierung vorgestellt.