Siedlungen der Berliner Moderne

Glossar

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts siedelten sich in Berlin und seinem Umland viele Industriebetriebe an. Obwohl die Fabriken auch neue Arbeitsplätze brachten, verschärfte die Industrialisierung auch die Armut vieler Menschen, da es zu einem Verfall der Preise nicht-industriell gefertigter Produkte kam. Betroffen waren vor allem die Handwerker, Land- und Textilarbeiter, deren Waren jetzt preislich nicht mehr konkurrenzfähig sein konnten. Viel sattelten notgedrungen um und suchten Arbeit in den großen Fabriken. Die Zahl der abhängig Beschäftigten in der Industrie stieg. Karl Marx, der große Gesellschaftstheoretiker, bezeichnete diesen neu entstehenden Typ der Industriearbeiter als das „Proletariat“. Gemeint waren Menschen, die außer ihrer Arbeitskraft fast nichts besaßen und deshalb gezwungen waren, ihren Lebensunterhalt nur durch den Verkauf dieser Arbeitskraft zu bestreiten. Um trotz des Abhängigkeitsverhältnisses gegenüber den mächtigen Fabrikbesitzern ihre Interessen so gut als möglich durchzusetzen, organisierten sich die Arbeiter in Gewerkschaften. Sie forderten mehr Lohn, bessere Absicherung, mehr soziale Gerechtigkeit und bessere Lebens-, Arbeits- und Wohnbedingungen. Viele der einfachen Fabrikarbeiter wählten Parteien des linken Spektrums, etwa die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) und die die KPD (Kommunistische Partei Deutschlands), die in den 1920er-Jahren eine Mehrheit in der Berliner Stadtverordnetenversammlung, besaßen. Speziell die linken Parteien machten sich für die Stärkung eines Wohnungsbaus stark, der entweder von der öffentlichen Hand oder über die Bildung von Genossenschaften finanziert werden sollte. Hintergrund waren die zum Teil katastrophalen Wohnverhältnisse der meisten Arbeiterfamilien, die oft auf engstem Raum in den sogenannten „Mietskasernen“ lebten. Es wurden Wohnungsbaugesellschaften gegründet, deren primäres Ziel es war, lebensfreundlichen und kostengünstigen Wohnraum für die unteren und mittleren Einkommensschichten zu schaffen.

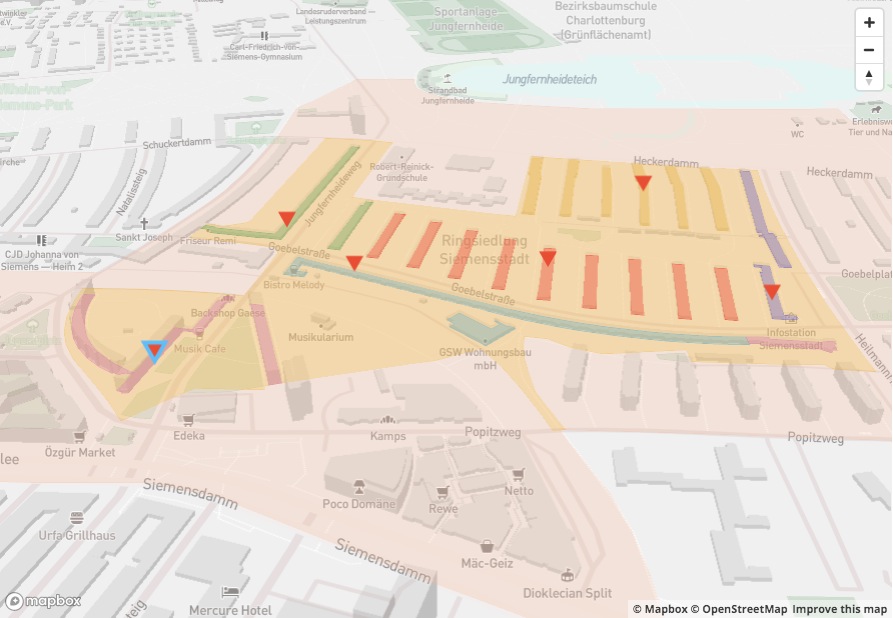

Die Großsiedlung Siemensstadt wird häufig auch als „Ringsiedlung“ bezeichnet. Hintergrund ist, dass die Mehrzahl der dort entwerfenden Architekten in der Architektenvereingung „Der Ring“ zusammengeschlossen waren. Sie wurde 1926 gegründet und setzte sich aus rund 20 Architekten aus ganz Deutschland zusammen. Ursprünglich gestartet war die Gruppe bereits 1924, damals nur mit zehn Berliner Architekten, dem sogenannten „Zehnerring“. Sie beschlossen später, sich räumlich zu erweitern, um auch die Erfahrungen der außerhalb Berlins arbeitenden Kollegen mit einzubeziehen. Sie alle hatten sich zum Ziel gesetzt, das „Neue Bauen“ und eine neue Formensprache zu etablieren, wie man sie – trotz der ganz unterschiedlichen Handschriften – auch in der Ringsiedlung Siemensstadt ablesen kann. Und natürlich gab es passend zum „Ring“ auch die Gegenbewegung der Konservativen und Traditionalisten, die sich „Der Block“ nannten und ähnlich unverrückbare Positionen vertraten.

Hierbei handelte es sich um eine Bewegung, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts in England gebildet hatte. Ihre Mitglieder beschäftigten sich mit einer Frage, die sich in ähnlicher Form auch beim Bau der Welterbesiedlungen stellte: Vor dem Hintergrund der Industrialisierung und ihrer oft als seelenlos empfunden Produkte wollte man sich an der hohen Gestaltungsqualität handwerklich hergestellter Produkte orientieren. Deshalb wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Verarbeitungsdetails zum Material und in die handwerkliche Tradition passen. Sie sollten schlicht und zugleich formal interessant sein. Teile der Arts and Crafts-Ideale wurden ab 1907 auch vom Deutschen Werkbund , den Vertretern des Reformwohnungsbaus und später auch von der Bauhaus-Designschule aufgegriffen. Sie gerieten aber zunehmend in Widerspruch zum Funktionalismus, einem anderen Gestaltungsideal, das stärker auf einen hohen Gebrauchswert und die industrielle Massenproduktion ausgerichtet war. Auch beim Bau der Berliner Welterbesiedlungen, versuchte man einen Kompromiss zwischen kostengünstiger Typenbauweise und einer möglichst individuellen Gestaltung mit interessanten Details und Materialien zu finden.

Die berechtigte Forderung nach bestmöglicher Barrierefreiheit soll Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen einen möglichst leichten, idealerweise uneingeschränkten Zugang zu Bauwerken, Kultur- und Informationsangeboten ermöglichen. In der Architektur bedeutet das beispielsweise, dass ein Gebäude nicht nur über Treppen, sondern auch über relativ flach ansteigende Rollstuhlrampen oder Fahrstühle zugänglich sein soll. Oft kommt es hierbei zu schwer lösbaren Konflikten mit dem Denkmalschutz, der die möglichst originalgetreue Erhaltung eines Denkmals und seines Erscheinungsbilds vorschreibt. Hier gilt es dann auszuloten, ob denkmalgerechte Lösungen möglich sind. Ein solches Beispiel findet sich bei der Siedlung am Schillerpark.

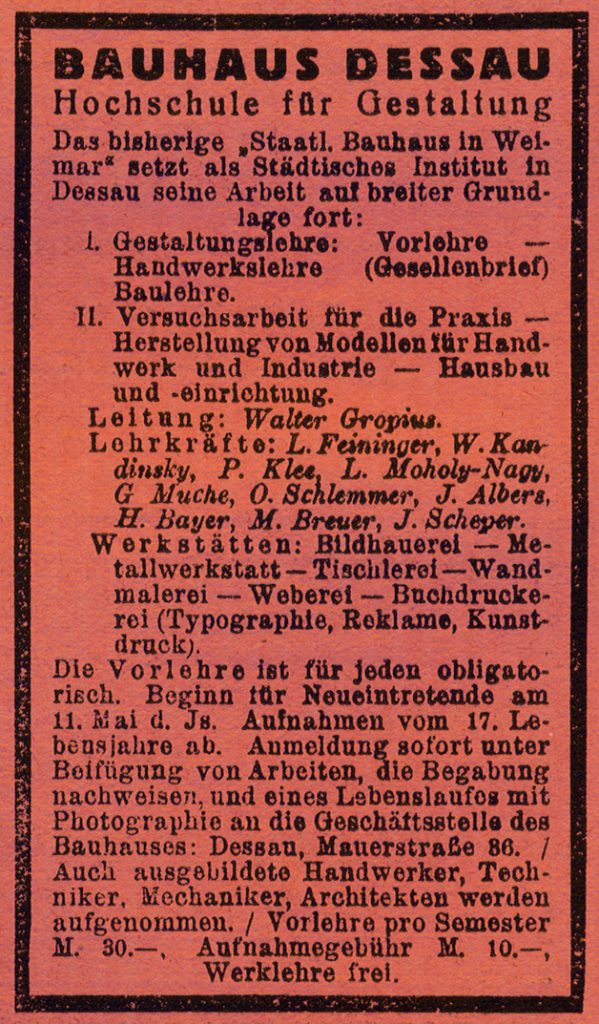

Das „Staatliche Bauhaus“ gilt als die berühmteste und einflussreichste Gestaltungs-Hochschule des 20. Jahrhunderts. Ihr Ziel war es, Kunst, Handwerk und Industrie zusammenzuführen und die bisherige gestalterische Ausbildung umfassend zu reformieren. Basierend auf der Vermittlung gestalterischer Grundlagen, Materialkunde und dem freiem Experimentieren in einzelnen Werkstätten sollten neue Formen entstehen, die sich auch in den zunehmend industriellen Herstellungsprozessen gut fertigen ließen. Hierbei handelt es sich um eine Idee, die zum Teil bereits von anderen Bewegungen, wie etwa dem Deutschen Werkbund, vertreten wurde, die aber im Bauhaus erstmalig in ein Ausbildungskonzept mündete, das weltweit Schule machen sollte.

Standorte, Ziele und Geschichte

Das „Staatliche Bauhaus“ wurde 1919 von dem Architekten Walter Gropius gegründet, der bis 1928 als Direktor die Geschicke und Ausrichtung der Schule wesentlich bestimmte. Der erste Standort war die etwa 300 Kilometer südwestlich von Berlin gelegene Stadt Weimar. Man bezog die Gebäude der von dem Architekten Henry van de Velde 1907 gegründeten Kunstgewerbeschule, deren bisheriges Programm auch in die neu geschaffenen Lehrpläne eingegliedert wurde. 1925 erfolgte der Umzug ins nahe liegende Dessau, wo der Lehr- und Werkstattbetrieb noch stärker auf die Industrieproduktion ausgerichtet wurde und man in einen spektakulären, neu entworfenen Gebäudekomplex einzog, der die Maximen des Neuen Bauens selber exemplarisch vorführt. Ab 1928 übernimmt Hannes Meyer den Direktorenposten. Unter der von ihm ausgegebenen sozialpolitischen Losung „Volksbedarf statt Luxusbedarf“ konzentriert sich das Bauhaus noch stärker auf das Gestaltungsprinzip des Funktionalismus und die Förderung möglichst kostengünstiger Massenproduktion. Den Nationalsozialisten gefällt diese Entwicklung nicht. Sie erachten das Bauhaus als linke Nachwuchsschmiede und stören sich an den modernen Formen. Unter dem dritten Direktor, Ludwig Mies van der Rohe, wird das Bauhaus dann 1932 nach Berlin verlegt und firmiert nun als reines Privatinstitut. Trotzdem ist die Schule aufgrund der fortdauernden Repressalien 1933 gezwungen, sich selbst aufzulösen.

Nachkriegszeit und heutige Bedeutung

Der Einfluss der Schule ist bis heute unbestritten: Die in Vorkurse und Meisterklassen gegliederten Lehrpläne wurden später zur Grundlage der modernen, bis heute gültigen Designausbildung. Auch die Herausbildung neuer Disziplinen, wie etwa des Grafik-, Textil- oder Industrie-Designs, hatte hier ihren Ursprung. Viele der ehemaligen Bauhaus-Meister, wie etwa Marcel Breuer oder Walter Gropius, emigrierten in den 1930er Jahren in die USA und lehrten beispielsweise an der renommierten Harvard University in Boston. Eine Fortsetzung fand die Lehre des Bauhauses auch in der Gründung des „New Bauhaus“ in Chicago, dessen Leitung der ehemalige Bauhaus-Meister László Moholy-Nagy übernahm. In Deutschland versuchte man Anfang der 1950er-Jahre mit der Gründung der „Hochschule für Gestaltung in Ulm“ an die Lehrpläne des Bauhaus anzuknüpfen. Die besondere Bedeutung des Bauhauses zeigt sich heute nicht zuletzt in der häufigen Verwendung des Begriffs „Bauhaus-Stil“. Dessen sehr breite Verwendung ist jedoch auch umstritten, da es vor und neben dem Bauhaus auch viele andere bedeutende Reform- und Avantgarde-Bewegungen gab. So sind auch die Berliner Welterbe-Siedlungen keine „Bauhaus-Architektur“ im engeren Sinne, weisen aber einige Parallelen auf, weshalb wir hier doch so relativ detailliert auf das Thema eingehen.

Viele prominente Künstler, Architekten und Gestalter wurden als sogenannte „Meister“ an das Staatliche Bauhaus berufen. Zu ihnen zählten so bekannte Namen wie Paul Klee, Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer oder Johannes Itten, deren Werke bis heute in vielen Museen und Sammlungen zur Klassischen Moderne zu sehen sind. Mit ihren lebensreformerischen Ideen und künstlerisch abstrakten Arbeiten prägten sie den Geist des frühen Bauhauses am Standort Weimar. Eine besondere Rolle nahm vor allem der charismatische Johannes Itten ein: Er war ein Anhänger der exotisch-esoterischen Mazdaznan-Lehre, die Elemente aus verschiedenen Religionstraditionen bündelt. Zu diesen Traditionen zählen beispielsweise vegetarische Ernährung, Atem- und Meditationsübungen. Aber nicht nur die freigeistigen Ideen und die ungewohnte Gestaltung, auch die lebhaften Feste am Bauhaus wurden schnell berühmt und berüchtigt. All das verschreckte die bürgerlich-konservativen Kreise und sorgte für wachsende Ablehnung bei der Weimarer Bevölkerung. Ab etwa 1923 verschob sich die Tendenz stärker in Richtung einer industriellen und rationalen Gestaltung, die von vielen Kritikern als kalt und technokratisch angesehen wurde. 1925 verlagerte das Bauhaus seinen Sitz vom eher beschaulichen Weimar ins benachbarte Dessau, einen aufstrebenden Industriestandort. In Nachfolge Ittens wurde 1929 der aus Ungarn stammende Multimedia-Gestalter László Moholy-Nagy als neuer Meister berufen. Anderen Persönlichkeiten wie etwa Marianne Brandt, Lilly Reich und Gunta Stölzl sowie Josef Albers, Herbert Bayer, Marcel Breuer, Mart Stam, Gerhard Marcks, Adolf Meyer oder Walter Peterhans wurde die Leitung einzelner Werkstätten anvertraut. Obwohl die Schule sonst als sehr fortschrittlich galt, waren Frauen unter den Meistern unterrepräsentiert. Über verschiedene Initiativen standen die „Bauhäusler“ teilweise in engem Kontakt zu den Architekten der Welterbe-Siedlungen. Zu diesen Sammelbecken zählen etwa der Deutsche Werkbund, die Architektenvereinigung Der Ring oder der von Bruno Taut initiierte Briefzirkel der Gläsernen Kette.

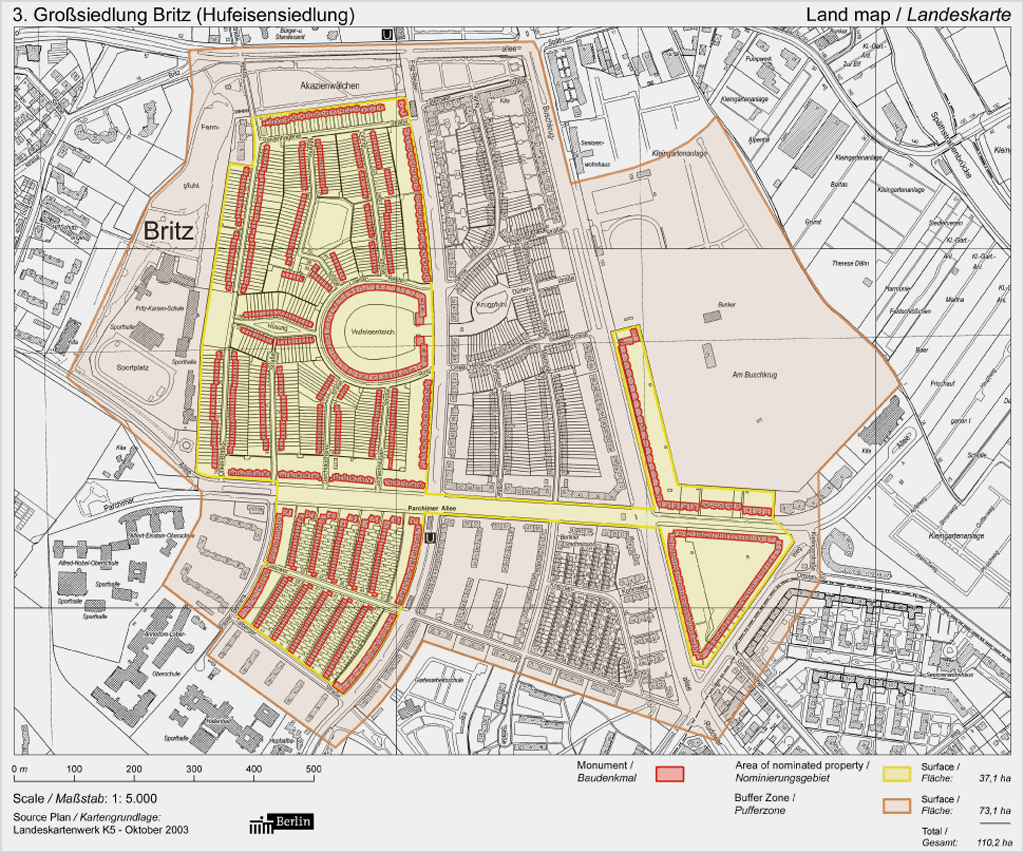

Der Name ist eine Abkürzung für die „Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus“. Die „DEGEWO“ wird 1924 in Berlin gegründet und steht – anders als Ihre Konkurrenz die GEHAG – weniger den Arbeitnehmerverbänden, sondern eher den deutschen Beamtenverbänden nahe. Ihr erstes Großprojekt ist Teil der „Großsiedlung Britz“, zu der auch die Hufeisensiedlung gehört. Die Teilung des insgesamt 37 Hektar umfassenden Geländes der Großsiedlung Britz durch die Berliner Stadtverordneten spiegelt die dortigen politischen Machtverhältnisse wider und wird im Zuge der Bauarbeiten nicht nur zu einem Schauplatz der Ideologien, sondern auch des Wettbewerbs der Stile und Organisationsformen: Mit dem Entwurf der DEGEWO-Bauten wird das eher traditionell ausgerichtete Architekturbüro von Ernst Engelmann und Emil Fangmeyer beauftragt. Die Bauausführung übernimmt ein Bauunternehmen der Privatwirtschaft. Während auf der östlichen Straßenseite der Fritz-Reuter-Allee repräsentative Fassaden mit Gauben, expressionistischem Dekor und Giebeldach entstehen, entwickelt Bruno Taut entlang der westlichen Seite im Auftrag der GEHAG eine Architektur, die eine radikale visuelle Gegenposition darstellt. Während der Nachkriegszeit ist die Degewo zum Teil maßgeblich am Wiederaufbau der Stadt beteiligt. Prominente Großprojekte der 1960er- und 70er-Jahre sind etwa die „Gropiusstadt“ im Neuköllner Süden oder der Komplex an der Schlangenbader Straße in Berlin-Wilmersdorf, wo ein kompletter Wohnblock unmittelbar über der Autobahn errichtet wurde. Die mittlerweile klein geschriebene „degewo“ bewirtschaftet heute rund 75.000 Immobilien und ist damit die größte landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlins.

vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Degewo (Stand 30.12.2018)

In Denkmalschutz und Denkmalpflege unterscheidet man zwischen folgenden Kategorien:

Wenn ein Gebäude, Garten, Objekt, Ensemble oder Bauwerk in besonderer Weise geeignet ist, einen bestimmten Stil oder eine Epoche zu veranschaulichen, kann es unter Denkmalschutz gestellt werden. Es wird dann registriert und in eine sogenannte Denkmalliste eingetragen. Hiermit will man erreichen, dass wichtige kulturelle Zeugnisse möglichst originalgetreu dauerhaft erhalten werden. Das bedeutet umgekehrt, dass eingetragene Denkmale nicht einfach ohne Genehmigung verändert oder gar abgerissen werden dürfen. Über die Eintragung eines Objektes entscheiden in der Regel die jeweiligen Landesbehörden. Zur besseren Klassifizierung wurden mehrere Denkmal-Kategorien eingerichtet. Die Art und Weise, wie ein Denkmal und/oder Kulturgut konkret zu pflegen und erhalten ist, wird in der Regel in sogenannten Denkmal-Pflegeplänen geregelt. Sie werden von Experten gezielt für die jeweiligen Objekte erarbeitet. Die Kontrolle, ob Denkmale fachgerecht erhalten werden, liegt in Berlin dann bei den Unteren Denkmalschutzbehörden der Bezirke.

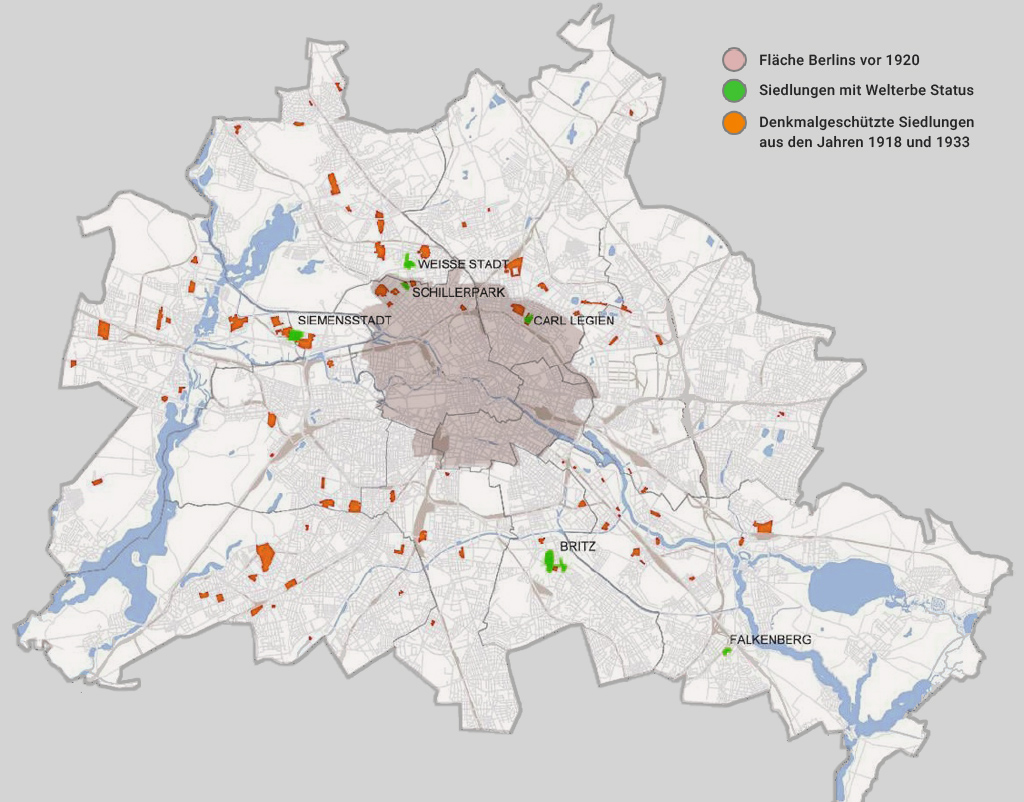

In Berlin existieren rund 8.000 eingetragene Denkmale, von denen rund ein Drittel aus dem 20. Jahrhundert stammen – ein international ungewöhnlich hoher Prozentsatz. Der höchstmögliche Status eines Denkmals ist die Eintragung als UNESCO-Welterbe. In Deutschland gibt es 44 Welterbestätten, von denen gleich drei auf Berlin entfallen. Auch dieser Wert ist ungewöhnlich hoch und beschert Berlin neben Rom und Mexiko-Stadt den Spitzenplatz im globalen Städtevergleich. (Infos, Stand 2019)

Die Deutsche Wohnen ist Berlins größte Vermieterin und seit Oktober 2021 Teil der Vonovia-Gruppe. Gegründet wurde die Deutsche Wohnen 1998 von der Deutschen Bank AG. Durch systematische Zukäufe konnte sie sich rasch als zweitgrößte Immobilien-Gesellschaft Deutschlands etablieren. Dabei firmierte sie zunächst als AG, später als SE – kurz für „Societas Europaea“, eine der Aktiengesellschaft vergleichbare Rechtsform.

Ende Oktober 2021 übernahm nach einer Reihe von gescheiterten Anläufen die Vonovia, die größte deutsche Immobilien-Gesellschaft knapp 88 Prozent der Deutsche Wohnen-Aktien. Mit dieser Übernahme entstand die bei weitem größte deutsche Immobiliengruppe. Beide Gesellschaften zusammen verfügen über (Stand Oktober 2021) 586.000 Wohnungen im gesamten Bundesgebiet, von denen rund 130.000 in Berlin liegen, die zu großen Teilen aus dem Portfolio der Deutschen Wohnen stammen. Damit gilt die Deutsche Wohnen als die mit Abstand größte Vermieterin Berlins, auch wenn sie vermutlich ab Dezember 2021 ohne eigenen Eintrag im Deutschen Aktienindex DAX als reines Tochterunternehmen der Vonovia firmieren wird. In ihrem Besitz befinden sich auch weite Teile der ehemaligen Bestände der 1924 gegründeten Wohnungsbaugesellschaft GEHAG, die Bruno Taut als leitenden Architekten verpflichtet hatte.

1998 wurde die GEHAG – als damals städtische Wohnungsbaugesellschaft – vom Land Berlin in einem Bieter-Verfahren privatisiert. Dieser Verkauf der GEHAG beruhte auf einer Entscheidung des seinerzeit amtierenden Berliner Senats, die aus der aktuellen Perspektive eines angespannten Wohnungsmarkts mit steigenden Mieten nur schwer nachvollziehbar ist. Das Portfolio der GEHAG wurde dann über die Börse mehrfach weiterveräußert.

Nach systematischen Aufkäufen der ehemaligen, zu großen Teilen unter Denkmalschutz stehenden GEHAG-Bestände ist die Deutsche Wohnen auch die größte Eigentümerin der Berliner Welterbe-Siedlungen. Zu ihren Beständen gehört die Wohnstadt Carl Legien, die Ringsiedlung Siemensstadt, nahezu die komplette Weiße Stadt sowie alle Wohngeschossbauten der ansonsten zu großen Teilen in privates Einzeleigentum umgewandelten Hufeisensiedlung – deren zentraler Bau in stilisierter Form auch Teil des Logotypes der Deutschen Wohnen ist.

Stellvertretend für eine Reihe großer Immobilienunternehmen steht die Deutsche Wohnen auch des öfteren in der Kritik von Politik und Medien und wird von vielen Berliner/innen mit einer stark auf Profit ausgerichteten Mietpolitik assoziiert.

Gleichzeitig hat die Deutsche Wohnen in den vergangenen Jahrzehnten aber auch erheblich in den Erhalt ihres denkmalgeschützten Bestandes investiert. Knapp 23 Millionen wurden laut eigenen Angaben des Konzerns etwa in die denkmalgerechte Wiederherstellung der Waldsiedlung „Onkel Toms Hütte“ in Berlin Zehlendorf investiert – eine Siedlung, die im Rahmen des damaligen Antragverfahrens auch als Anwärterin für die Mit-Nominierung als UNESCO-Welterbe galt, dann aber zunächst nicht mit nominiert wurde. Anfang Oktober 2021 schlug das Land Berlin der UNESCO die Waldsiedlung Zehlendorf als potentielle Erweiterung des Welterbes „Siedlungen der Berliner Moderne“ vor. Eine Entscheidung, die derzeit noch aussteht und für 2023 erwartet wird. [*]

– https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wohnen (Stand 30.12.2018)

– https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobiliendeal-deutsche-wohnen-vor-abschied-aus-dem-dax-vonovia-am-ziel/27738324.html (Stand 27.10.2021)

– https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-wohnen-immobilienriese-vonovia-baut-macht-aus-a-6bab40d8-7ac2-4b3e-b864-2d233682996e (Stand 27.10.2021)

– Wettbewerbseinreichung zum „European Union Prize Cultural Heritage 2017 / Europa Nostra Award für die Waldsiedlung Zehlendorf „Onkel Toms Hütte“ (Forest Estate „Uncle Tom’s Cabin“), Hg. Deutsche Wohnen AG, Abt. Corporate Communications

– https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/aktuelles/kurzmeldungen/2021/nachnominierung-der-waldsiedlung-zehlendorf-zum-unesco-welterbe-siedlungen-der-berliner-moderne-1108640.php (Stand 11.08.2021)

Die Liste der frühen Mitglieder liest sich wie ein „Who‘s who“ der prominenten Gestalter und Persönlichkeiten der 1910er- und 20er-Jahre. Hierzu zählen auch zahlreiche Architekten und Planer, die später beim Bau der Berliner Welterbe-Siedlungen mitwirken sollten. Unter ihnen waren etwa Bruno Taut , Martin Wagner , Leberecht Migge , Ludwig Lesser , Otto Rudolf Salvisberg , Hans Scharoun , Walter Gropius , Hugo Häring , Otto Bartning , Fred Forbat sowie die partiell beteligten Planer Max Taut und Heinrich Tessenow. Als gesamtdeutsche Vereinigung sorgte der Werkbund auch für den Austausch mit anderen Protagonisten des Neuen Bauens, etwa mit dem Frankfurter Stadtplanungsdirektor Ernst May, unter dessen Leitung sehr ähnliche Siedlungen entstanden. Man darf aber generell davon ausgehen, dass fast alle wichtigen Impulsgeber der Moderne und des Neuen Bauens voneinander wussten und ihr jeweiliges Werk gegenseitig aufmerksam verfolgten.

1933 wurde der Werkbund durch die Nationalsozialisten „gleichgeschaltet“ und gemäss deren Ideen aktiv umgestaltet. Nachdem viele progressive Mitglieder ins Exil gingen bzw. unter Protest austraten, kam es in den Folgejahren zur Auflösung.

Die Neugründung erfolgte 1947 nach dem föderalistischen Prinzip mit einzelnen Werkbünden auf der Ebene der Bundesländer. Erneut unter Mitwirkung prominenter Unterstützer und Mitglieder, welche an die Arbeit des traditionsreichen Verbandes anknüpften. Neben wichtigen Gestaltern der Nachkriegsmoderne zählten auch die politischen Spitzen der frisch gegründeten Bundesrepublik dazu – etwa der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer oder der erste Bundespräsident Theodor Heuss. Der heutige Landesverband „Deutscher Werkbund Berlin“ (DWB) zählt etwa 230 Mitglieder (Stand 2024). Er begreift sich als Teil des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Diskurses und bringt sich kritische und beispielgebende Stimme entsprechend ein.

Der Deutsche Werkbund wurde 1907 gegründet. Er wandte sich gegen den zu Begin des 20. Jahrhunderts erstarkenden Historismus, der versuchte, alte und gesellschaftliche überkommene Gestaltung und Institutionen durchzusetzen. Die Gründung war somit ein Aufruf zur künstlerischen, sittlichen und sozialen Erneuerung. Das Ziel der Gründungsmitglieder war es, für qualitativ hochwertige Gestaltung zu werben und diese unter den Bedingungen einer industriellen und modernen Gesellschaft neu zu denken. Hierzu galt es, die Belange von Kunst, Industrie und Handwerk gemeinsam zu berücksichtigen. Man strebte an bei Politik und Bevölkerung eine entsprechende Wertschätzung von Fragen der Gestaltung zu erreichen und wirtschaftlich, politisch und medial auf die Herausbildung günstiger Rahmen- und Produktionsbedingungen der Neuen Form hinzuarbeiten.

Der Deutsche Werkbund bündelte damit mehrere im Zuge der Industrialisierung entstandene Reformbewegungen. Er darf als Prototyp einer erfolgreichen Lobby-Organisation gelten, die sogar außerhalb Deutschlands aktiv wurde. Rasch gründeten sich auch im Ausland entsprechende Vereinigungen, wie etwa der Tschechische, der Östereichische und der Schweizer Werkbund. Parallel wurde mehrere Werkbund-Siedlungen errichtet, die beispielgebend sein sollten. . Die bekannteste und wohl einflußreichste dieser Siedlungen ist Stuttgart-Weißenhof. Ein Höhepunkt der frühen Werkbund-Geschichte war die große Werkbund-Ausstellung von 1914 in Köln (s. Plakat links), bei der insbesondere die Schaubauten von Walter Gropius und Bruno Taut international Aufsehen erregten. Schon kurz nach seiner Gründung versammelte der Deutsche Werkbund fast alle maßgeblichen Architekten und Gestalter (z.B. Peter Behrens, Henry van de Velde oder El Lissitzky) sowie prominente Vertreter aus Industrie, Medien und Politik. Unter anderem plädierte der Werkbund für einen weitgehenden Verzicht auf funktionslose und rein schmückende Formen. Damit bereitete er den Weg für den Stil der Neuen Sachlichkeit und des Neuen Bauens. Er legte außerdem die Basis für eine reformierte Ausbildung, wie sie ab 1919 etwa am Staatlichen Bauhaus praktiziert wurde. Der Werkbund darf somit als eine wesentliche Vorstufe der Bauhaus-Bewegung sowie auch als zentraler Impulsgeber der Moderne in Zentraleuropa gelten.

1933 erfolgte die ideologische Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten. Nachdem viele progressive und jüdisch-stämmige Mitglieder ins Exil gingen oder auch unter Protest austraten, kam es in den Folgejahren zur Auflösung. Die Neugründung erfolgte 1947 nach dem föderalistischen Prinzip mit einzelnen Landeswerkbünden und prominenter Unterstützung aus der Politik. Der Werbund und seine Landesverbände verstehen sich auch heute wieder als Teil des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Diskurses.

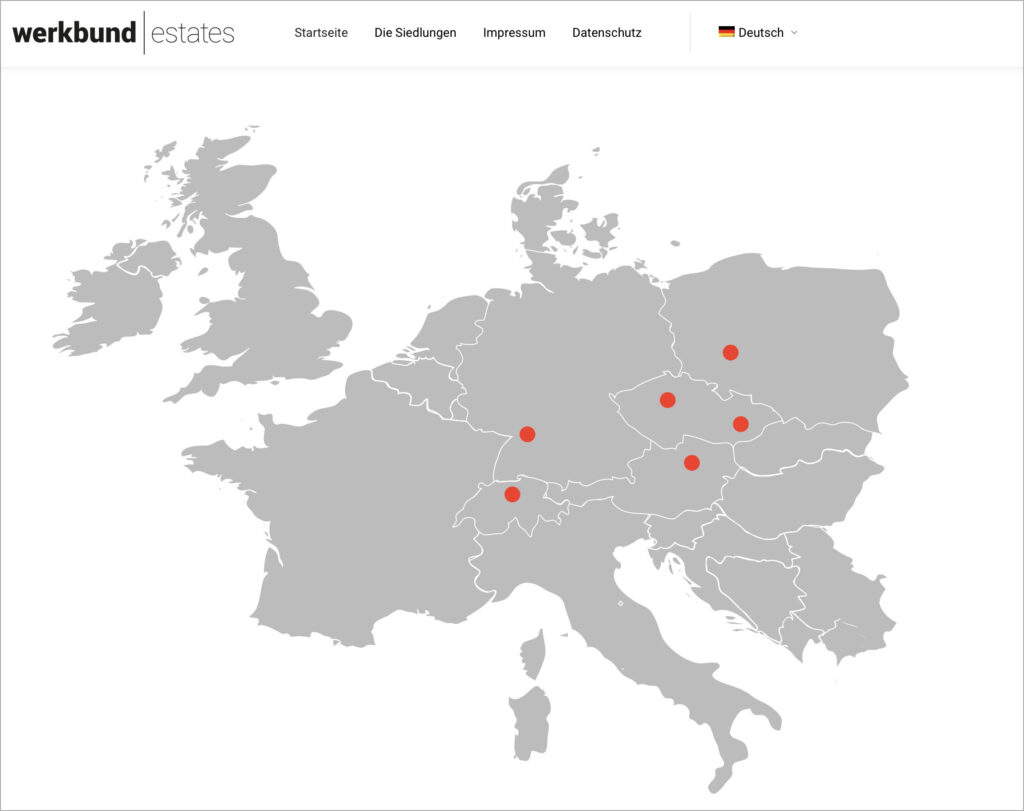

Der Werkbund und einzelne seiner Mitglieder errichten in mehreren Städten eigene „Werkbund-Siedlungen“. Sie sollen dazu dienen, die Prinzipien des Neuen Bauens und einer zeitgemäßen Inneneinrichtung bekannt zu machen. Die sicher bekannteste Werkbund-Siedlung befindet sich in Stuttgart-Weißenhof. Sie wurde als Versuchssiedlung und Gemeinschaftsprojekt mehrerer prominenter, im Werkbund organisierter Architekten realisiert. Neben der in Teilen erhaltenen Anlage in Stuttgart existieren weitere, aber zum Teil nur sehr unvollständig erhaltene Siedlungen in Düsseldorf, Oberhausen, Köln und München sowie in Breslau, Brünn, Paris, Prag, Wien und Zürich. 2019 haben sich sechs Siedlungen zusammengeschlossen, ein „European Heritage Label“ erwirkt und unter werkbund-estates.eu eine gemeinsame Website eingerichtet.

Alle Ausstellungen und Siedlungen wurden zur Planungs- und Bauzeit von entsprechender Öffentlichkeitsarbeit des Werkbunds begleitet und fanden in bestimmten Kreisen große Beachtung. Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 wurde die Satzung des Werkbunds komplett überarbeitet und an das „völkische Denken“ angepasst. Viele Mitglieder traten angesichts dieses Richtungsschwenks unter Protest aus. Nach dem Krieg neu gegründet, ist der Werkbund bis heute in einzelnen Landesverbänden organisiert. Er knüpft aber an die Tradition der Gründungsjahre an und setzt sich für die Verbreitung eines ganzheitlichen und modernen Designbegriffs ein.

Die „Berliner Gesellschaft zur Förderung des Einfamilienhauses“ war ein Teil der 1924 gegründeten Wohnungsbaugesellschaft GEHAG. Sie kümmerte sich um die Vermarktung und Vermietung der von der GEHAG entwickelten Siedlungen und Wohnanlagen. Zu diesem Zweck bringt die EINFA 1930 bis 1938 regelmäßig Mietermagazine heraus. Sie sind zunächst im grafischen Stil der „Klassischen Moderne“ gestaltet und beschäftigten sich mit Fragen der zeitgemäßen Einrichtung der praktischen Haushaltsführung, Möblierung und Gartengestaltung. Ab 1933/34, nach dem Austausch des GEHAG-Managements durch die Nationalsozialisten, ändern sich nicht nur das Layout, sondern auch die Themen des Heftes. Statt der Ratschläge zu moderner Lebensführung und Gestaltung rückt jetzt die Propaganda des Dritten Reichs immer mehr in den Mittelpunkt. Zu den von der EINFA vermieteten Anlagen zählten etwa die Hufeisensiedlung, die Wohnstadt Carl Legien, die Waldsiedlung „Onkel Toms Hütte“ aber auch die AFA-Höfe in Treptow und weitere von Bruno Taut entworfene Anlagen in den Ortsteilen Prenzlauer Berg, Weißensee und Johannisthal.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Region um Berlin zu dem international führenden Zentrum der Strom- und Elektroindustrie. Im Zuge der Industrialisierung entstanden im direkten Umfeld und in den Randbezirken der Stadt große Kraftwerke, Industrieanlagen, Werkshallen und Firmengebäude. Zusammen mit den zugehörigen Wohnquartieren prägten sie ganze Regionen und Stadteile, wie etwa die Industriequartiere unweit der Siemensstadt oder im Ortsteil Oberschöneweide. Und auch abseits der Elektroindustrie gab es mehrere große Unternehmen, die Arbeiter benötigten und damit weiter zum Bevölkerungswachstum der Stadt beitrugen. Zur Jahrhundertwende hatten dann zahlreiche wichtige deutsche Unternehmen ihren Sitz in Berlin und dem direkten Umland. Hierzu zählten Siemens, die Borsig-Maschinenwerke, die AEG („Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft“), der Chemikalien-Hersteller Schering (heute Teil der Bayer Pharma AG), der Lampenhersteller Osram oder Pioniere der Unterhaltungselektronik wie Telefunken oder Blaupunkt. Wegen der großen Konzentration von Unternehmen der Strom- und Elektroindustrie sprach man auch von der „Elektropolis“, einem Kunstwort in dem „polis“, das griechische Wort für „Stadt“ steckt. Diese Entwicklung ging mit dem frühen Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs einher. 1881 nimmt im Ortsteil Lichterfelde erstmalig eine elektrisch betriebene Eisenbahn ihren Betrieb auf. Plätze wie der Alexanderplatz oder der Potsdamer Platz werden zu viel frequentierten Umsteigebahnhöfen und Verkehrsknotenpunkten. 1920, nach dem Zusammenschluss zu „Groß-Berlin“, gilt die Metropole dann als die größte Industriestadt Europas.

Der Europa Nostra Award ist ein nur selten vergebener Denkmalpreis der EU. Er gilt als die wichtigste Auszeichnung im Bereich der Denkmalpflege in Europa.Die komplette Bezeichnung lautete bis 2019 „European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award“ und wird mittlerweile verkürzt als „European Heritage Awards“ verwendet. Seit 2002 werden daher europaweit herausragende Beispiele für die gelungene Pflege und Vermittlung des baukulturellen Erbes von der EU prämiert.

Die Auszeichnung der Europa Nostra Awards erfolgt in vier Kategorien:

Gleich zweimal wurden Projekte aus der Hufeisensiedlung ausgezeichnet. Das Mietbare Museum Tautes Heim erhielt einen der selten vergebenen Preise in der 1. Kategorie. Die Denkmal-Infomationsplattform www.hufeisensiedlung.info erhielt eine Anerkennung in der 4. Kategorie.

2018 wurde von der Europäischen Union das Europäische Kulturerbejahr ausgerufen, in dessen Rahmen viele Projekte gestartet und gefördert wurden, die sich um die Vermittlung des baukulturellen und immateriellen Erbes kümmern. Grundlegende Idee des Themenjahrs ist es, dass viele Denkmäler zwar lokal gebunden sind, aber gleichzeitig auch auf die gemeinsame Kulturgeschichte Europas verweisen und uns diese vor Augen führen. Eine Stärkung der Denkmalkultur hilft nicht nur, die eigenen regionalen oder nationalen Wurzeln zu verstehen, sondern stärkt auch unser Bewusstsein für die europäische Geschichte und den Wert eines friedlichen und von gegenseitigem Respekt geprägten Zusammenlebens.

In diesem Sinne ist auch das Motto „Sharing Heritage“ zu verstehen, welches alle einlädt, diese Denkmale selbst zu entdecken, zu teilen oder zu besuchen.

Auch diese Website wurde im Rahmen des Sharing Heritage Programms gefördert.

Nähere Angabe dazu siehe Impressum.

Einen Überblick über weitere interessante Projekte liefert

www.sharing-heritage.eu

Zu Idee und Konzept des Europäischen Kulturerbejahrs wurde ein Appell verfasst. Er zielt darauf ab, die Vermittlung des europäischen Kulturerbes dauerhaft in Politik und Gesellschaft zu verankern: Berlin-Call-to-Action

Der Grundgedanke dieses um die Jahrhundertwende populär gewordenen gestalterischen Leitbilds besagt, dass sich das Design eines Hauses oder Gebrauchsgegenstands nicht an rein optischen Vorlieben orientieren sollte, da diese immer auch der Mode und dem Zeitgeist unterworfen sind. Eine zeitlos gute Gestaltung zeichnet sich aus Sicht des Funktionalismus dadurch aus, dass man auf alles Unpraktische und rein Verzierende verzichtet. Mit diesem Anspruch wendet sich der Funktionalismus bewusst gegen eine historisierend verschnörkelte Gestaltung. Der Wert einer guten Gestaltung bemisst sich nicht am optischen Reiz des Produkts, sondern an dessen Gebrauchswert, dessen Langlebigkeit sowie einer kostengünstigen Produktion, dem Einsatz geeigneter Materialien und einer gut durchdachten Ergonomie. Das passende Leitbild wurde 1890 von dem amerikanischen Architekten Louis Henry Sullivan postuliert. Mit der Redewendung „form follows function“ prägte er einen Leitspruch, der seitdem regelmäßig zitiert wird – vergleiche die Einträge zu Bauhaus-Stil, Moderne, Neues Bauen und Reformwohnungsbau. Bis heute wird der Funktionalismus von seinen Gegnern als kalt und gefühllos kritisiert.

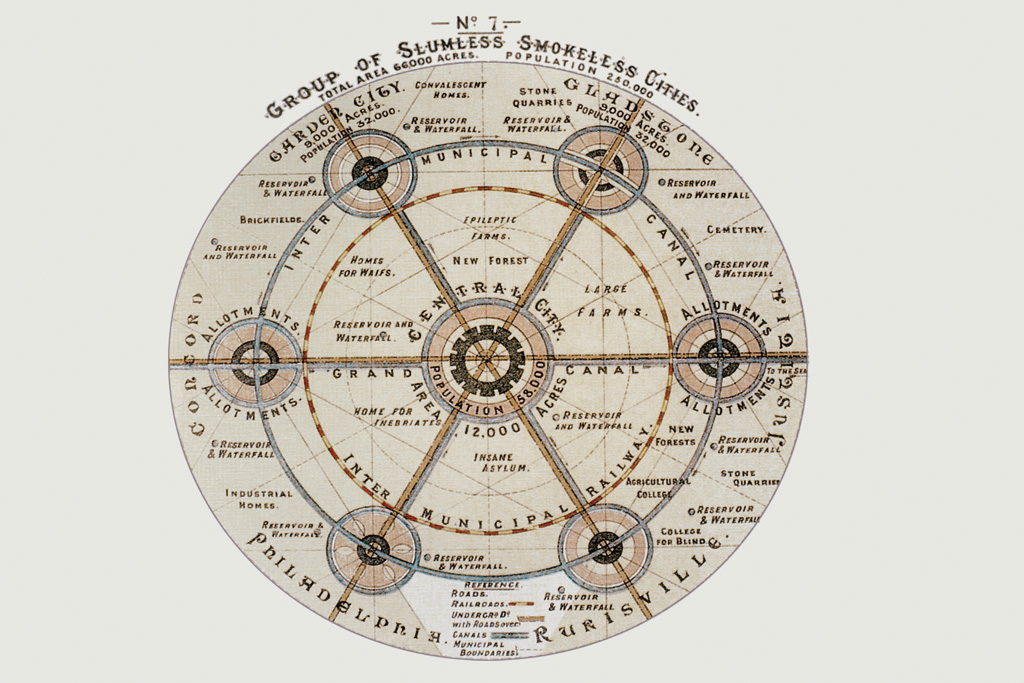

Das Konzept der „Gartenstädte“ geht auf den Briten Ebenezer Howard zurück, der zur Jahrhundertwende sein zunächst nur auf Englisch erschienenes Werk „Garden Cities of to-Morrow“ publizierte. [Anm.: der vermeintliche Schreibfehler ist Teil des Originaltitels] Sein Ziel war es, den steigenden Grundstückspreisen und schlechten Wohn- und Lebensbedingungen der Innenstädte etwas entgegenzusetzen.

Unter dem Eindruck des rasanten Stadtwachstums britischer Industriestädte und der Bildung erster Slums am Stadtrand schlug Howard vor, stattdessen etwas abseits der Großstädte neue kleinere bis mittelgroße, aufgelockerte Siedlungen im Grünen zu errichten. Hierzu erarbeitete er ein spezielles Schema einer Gartenstadt, das als Modell zur deren räumlicher Organisation dienen sollte. Parallel sollte der Besitz von Grund und Boden vom Start weg genossenschaftlich organisiert sein. Diese Maßnahme sollte Spekulationsgewinnen bei Umwandlung von Ackerland zu Bauland vorbeugen und dafür sorgen, dass auch die weitere Entwicklung und Bewirtschaftung dauerhaft am Geweinwohl ausgerichtet wird. Alles Geld, was durch die Umwandlung in Bauland entsteht und welches nicht zur Bezahlung von Kredite und Zinsen gebraucht wir, sollte wieder der Gemeinschaft zugutekommen und dafür verwendet werden, notwendige Pflege- und Unterhaltskosten zu tragen. Außerdem sollte ein Fonds für gemeinnützige Zwecke (etwa Alters-, Kranken- und Unfallversicherungen) eingerichtet werden.

Nach Erscheinen der Schrift Howards wurden in England dann rasch tatsächlich erste „Gartenstädte“ gegründet. Als erste echte Gartenstadt gilt die 1903 gegründete „Letchworth Garden City“ nördlich von London. Schnell wurde Howards Buch auch ins Deutsche übertragen und traf bei vielen deutschen Sozialreformern, Grün- und Städteplanern auf überaus großes Interesse. Schon bald entwickelten sich die Ideen Howards zu einem einflussreichen Leitbild des reformorientierten Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung des frühen 20. Jahrhunderts. Sowohl in England als auch in Deutschland wurden eigene „Gartenstadt-Bewegungen“ gegründet, die Howards Ideen konkret umsetzen sollten und eigene, regional abgewandelte Kriterien entwickelten. Die ersten prominenten deutschen Gartenstädte waren Dresden-Hellerau und Essen-Margarethenhöhe.

Auch in Berlin, der Stadt der Mietskasernen, wurde der Slogan Licht, Luft und Sonne populär. Er vereinte ebenfalls viele Ideale der Gartenstadt-Idee und man versuchte sie auf die Berliner Verhältnisse zu übertragen. Die Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft (DGG) gründete sich 1902. In Ihren Statuten findet sich folgende Kurzdefinition: „Eine Gartenstadt ist eine planmäßig gestaltete Siedlung auf wohlfeilem Gelände, das dauernd in Obereigentum der Gemeinschaft gehalten wird, derart dass jede Spekulation mit dem Grund und Boden unmöglich ist.“

Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Berliner Gartenstädte spielten dabei die beiden reformorientierten Gartenarchitekten, die auch beim Bau der Welterbe-Siedlungen beteiligt waren: Leberecht Migge entwarf (gemeinsam mit Bruno Taut und Martin Wagner) die gartenstadtähnliche Siedlung am Lindenhof in Berlin-Schöneberg.

Sein Kollege Ludwig Lesser entwarf die Freianlagen der Gartenstadt Falkenberg sowie der Gartenstadt Staaken in Berlin-Spandau. Außerdem entwarf er die Grünanlagen und Freiräume der städtebaulich ähnlich angelegten „Gartenstadt Frohnau“. Ihre Entwicklung durch die Berliner Terrain-Centrale war jedoch nicht genossenschaftlich getrieben, so dass man hier streng genommen eher von einer „Villen- und Landhaus-Kolonie“ sprechen sollte.

Weitere Berliner Anlagen mit dem Charakter einer Gartenstadt sind etwa die – von Bruno Taut geplante – Siedlung „Freie Scholle“ in Berlin-Reinickendorf, die „Gartenstadt Neu-Tempelhof „(auch bekannt als „Flieger-Siedlung“) oder auch die Bauten rund um den Rüdesheimer Platz sowie die Villen- und Landhauskolonie Lichterfelde-West.

Das von dem britischen Theoretiker Ebenezer Howard entwickelte Schema zur idealtypischen Anlage und Realisation von Gartenstädte war sehr konkret und detailliert. Im Zentrum sollten – eingebunden in eine zentrale Grünanlage – die öffentlichen Gebäude angesiedelt sein. Abgetrennt durch einen Bereich mit Grün- und Agrarflächen war dann ein Ring an größeren Siedlungskernen vorgesehen. Alle diese Kerne sollten über sternförmig aufs Zentrum zulaufende Bahnstrecken untereinander verbunden sein. An einer zentralen Straße jedes Siedlungskern war die Unterbringung regelmäßig benötigter Versorgungseinrichtungen (etwa Schulen, Kindergärten, Kirchen und Geschäfte) geplant. Industrielle Produktionsstätten hingegen sollten außerhalb der Siedlungskerne und des Gesamtgebildes angesiedelt werden, Gärten auch für Selbstversorgung geeignet sein. Ein sehr wichtiger, heute oft vergessener Aspekt war das Finanzierungsmodell. Howard schlug vor, alle Spekulationsgewinne, die bei der Umwandlung von Agrarflächen in Bauland fast zwangsläufig entstehen, genossenschaftlich zu verwalten und im Sinne der Gemeinschaft zugunsten der Weiterentwicklung einzusetzen. Für diese Art der Verwaltung und Gemeindeorganisation entwickelte er entsprechende Vorschläge. Auch wenn das zentrale Schema einer Gartenstadt streng geometrisch gestaltet war, wollte er dieses keineswegs als konkreten Bauplan verstanden wissen. Größe und Einwohnerzahlen waren nicht vorgegeben, aber das Modell ließ sich prinzipiell sowohl auf stadtähnliche Bevölkerungszahlen als auch auf kleinere Anlagen übertragen. In zwei der sechs Welterbe-Siedlungen finden sich zentrale Plätze, deren Gestaltung an die Prinzipien einer Gartenstadt angelehnt sind.

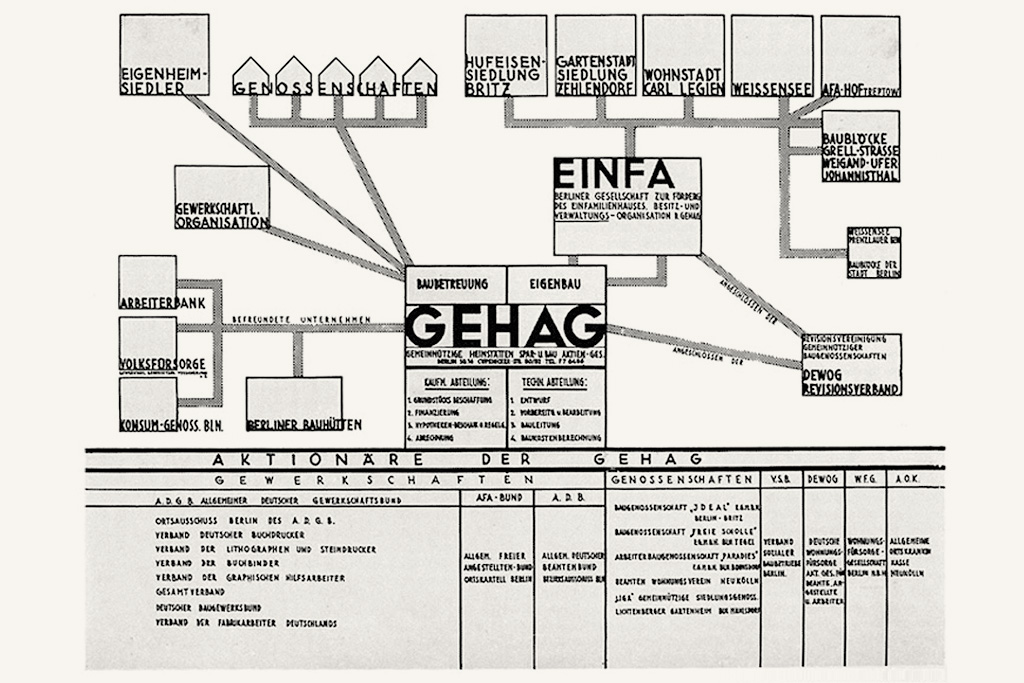

Zur Neuorganisation des Wohnungsbaus wurden spezielle Wohnungsbaugesellschaften ins Leben gerufen. Die bekannteste und wichtigste unter ihnen war die von dem Architekten und Sozialdemokraten Martin Wagner und dem Gewerkschafter August Ellinger 1924 gegründete „Gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bau Aktiengesellschaft“, kurz GEHAG, die in den Folgejahren eine entscheidende Rolle beim Bau der Welterbe-Siedlungen spielen sollte. So kompliziert wie der Name war auch die strategisch weitsichtig gewählte Struktur der Gesellschaft, bei der verschiedenste reformorientierte Akteure zusammenkamen. Es handelte sich um ein lobbyistisch geschickt konstruiertes Verbundmodell aus gewerkschaftlich-genossenschaftlichen, gemeinnützigen und städtischen Anteilseignern.

Zu den Aktionären zählten etwa die Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) , der Allgemeine freie Angestelltenbund (AfA), diverse Berufsverbände und Genossenschaften sowie der Verband sozialer Baubetriebe, die Deutsche Wohnungsfürsorge und die Allgemeine Ortskrankenkasse Neukölln. Hinzu kamen „befreundete Unternehmen“ wie etwa die Arbeiterbank, die Volksfürsorge oder auch die Konsum-Genossenschaft Berlin, aus der heraus Einkaufsmöglichkeiten für die Bewohner entwickelt wurden. Hinter dieser ungewöhnlich breiten Allianz stand das Ziel, die zentrale Aufgabe der Wohnungsfürsorge mit neuartigen Fördermodellen, der Durchsetzung besserer Hygiene-Standards und einer besonderen Wohnqualität zu kombinieren. Gleichzeitig sollte der Wohnungsbau von der profitorientierten Privatwirtschaft weitgehend entkoppelt werden und nach den Prinzipien der kostensenkenden seriellen Fertigung organisiert werden. Die politisch eher links stehende GEHAG kümmerte sich daher nicht nur um Planung, Entwurf und Finanzierung, sondern verfügte mit der Berliner Bauhütte ein eigenen Bauträger, der sogar auf die von der Bauhütten-Bewegung frühzeitig aufgebauten Bestände an Baumaterial und Produktionsbetrieben zurückgreifen konnte und daher – anders als andere Baugesellschaften – nicht auf profitorientierte Bauunternehmen und Zulieferer zurückgreifen musste. Sie übernahm damit auch die Rolle eines freien Bauträgers.

Die Vermarktung und Vermietung der von der GEHAG selbst entwickelten Objekte, Wohnanlagen und Großsiedlungen übernahm die zeitgleich gegründete „Berliner Gesellschaft zur Förderung des Einfamilienhauses“, kurz EINFA, die von 1930 bis 1939 auch eigene Mietermagazine herausgab. Als beratender und entwerfender Chefarchitekt wurde Bruno Taut verpflichtet. Der aufstrebende Architekt hatte sich 1921 bis 1923 bereits als Stadtbaurat in Magdeburg einen Namen gemacht. Er entwarf gleich vier der sechs Berliner Welterbe-Siedlungen sowie für die für ihre gute Raumorganisation berühmten GEHAG-Grundrisse. Erster Aufsichtsratsvorsitzender wurde der Mitgründer, Architekt, Stadtplaner und Sozialdemokrat Martin Wagner, der 1926 zum Berliner Stadtbaurat berufen wurde und generell als der führende Kopf bei der Konzeption und Neuorganisation des Berliner Wohnungsbaus gelten darf.

Die Entwicklung der GEHAG zur Zeit des „Dritten Reichs“ ist ein typisches Beispiel der sogenannten „Gleichschaltungspolitik“ der Nazis. Nur wenige Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das Management der politisch stark der Gewerkschaftsbewegung nahstehenden Wohnungsbaugesellschaft ausgetauscht. Dadurch änderte sich nicht nur die äußere Form der Architektur, bei der typisch „moderne“ Stilmittel, wie etwa das kostensenkende Flachdach, zugunsten einer traditionelleren Formensprache, wie etwa dem als typisch „deutsch“ empfunden Giebeldach ausgetauscht wurden. Auch die Vermietungspolitik war betroffen, da Wohnungen fortan vermutlich auch gezielt an linientreue Parteigänger vergeben wurden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die GEHAG in städtisches Eigentum überführt.

Als ehemals städtische Wohnungsbaugesellschaft wurde die GEHAG dann – trotz zahlreicher Mieterproteste – 1998 vom Land Berlin in einem Bieterverfahren verkauft. Nach einer Reihe von Übernahmen an der Börse, ist die GEHAG heute Teil der Deutsche Wohnen Gruppe, die ihrerseits seit 2012 zur Vonovia SE gehört. Der damalige Verkauf der GEHAG ist die Folge einer politischen Entscheidung, die aus der aktuellen Perspektive nur schwer nachvollziehbar ist. Zum einen, weil mit dem Verkauf ein zentrales Steuerungsinstrument zur sozialverträglichen Regulierung des Berliner Mietmarkts aus der Hand gegeben wurde; zum anderen, weil damit an die 10.000 – oft unter Denkmalschutz stehende – Wohneinheiten in eine ungewisse Zukunft entlassen wurden.

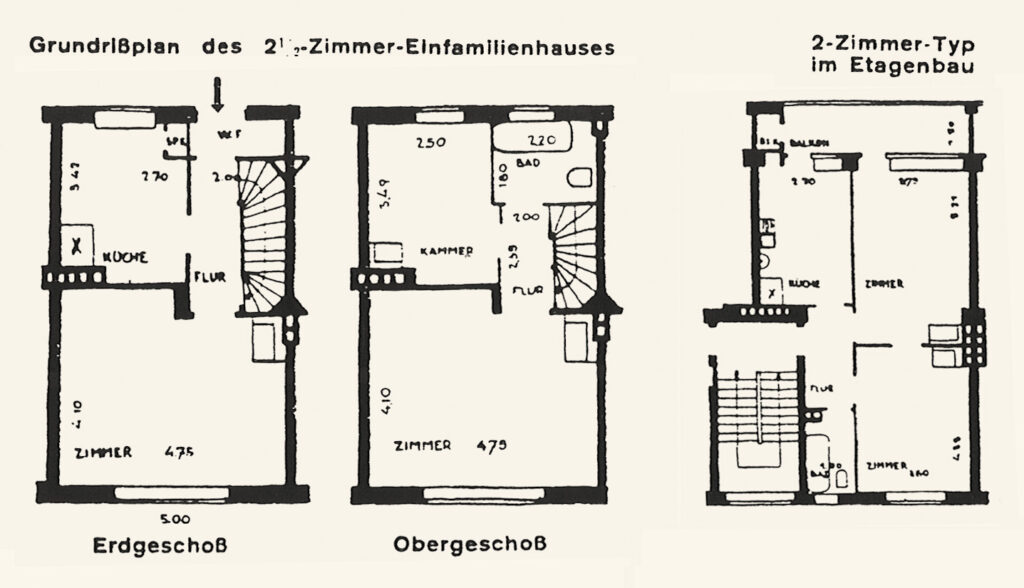

Die als besonders raumsparend geltenden Grundrisse der Wohnungsbaugesellschaft GEHAG wurden maßgeblich durch deren Chefarchitekten Bruno Taut oder auch den Leiter der GEHAG Entwurfsabteilung Franz Hillinger entwickelt. Sie wurden vor allem im Geschosswohnungsbau, in manchen Anlagen aber auch in Reihenhäusern angewandt – so etwa der Hufeisensiedlung Britz oder der Waldsiedlung Zehlendorf, wo beide Bauformen zu finden sind. Die GEHAG-Grundrisse wurden für verschiedene Siedlungen verwendet, aber für Sondersituationen wie etwa Zeilenenden und Ecklösungen leicht angepasst. Sie existieren in verschiedenen Standardgrößen mit anderthalb bis viereinhalb Räumen. Typisch für die Grundrisse ist jedoch immer die Orientierung an einer hohen Wohnqualität und einer maximalen Raumausbeute.

Gärten und Loggien als „Außenwohnraum“ — Die Wohnungen der Geschossbauten verfügen in der Regel über eine Loggia, eine Art umbauten Balkon, den Taut auch als „Außenwohnraum“ bezeichnete. Die Loggia schließt sich an einen der zentralen Wohnräume an. Manche Loggien sind auch von der Küche aus zugänglich oder verfügen seitlich über eine Art Einbauschrank als zusätzlichen Stauraum. Die Loggia ist idealerweise von der Straße abgewandt zu einer ruhigen, oft halböffentlichen ausgeführten Grünanlage hin ausgerichtet. Je nach Art des Städtebaus verfügen die Reihenhäuser – sowie zum Teil auch die Wohnungen im Erdgeschoss – der GEHAG über Zugang zu einem eigenen Garten mit Terrasse am Haus.

Typische Raumorganisation — Die Erschließung der Wohnungen erfolgt über einen kleinen, oft annäherend quadratischen Flur. Von hier wird in die einzelnen, aus heutiger Sicht tendenziell auch eher kleinen und nur unwesentlich unterschiedlich großen Räume verzweigt. Im Falle der Reihenhäuser findet sich hinter dem Eingang erst ein sogenannter „Windfang“ mit Raum für eine kleine seitliche Garderobe, vom dem es dann direkt weiter ins Treppenhaus mit einer recht steilen Treppe geht. Im Geschosswohnungsbau sind Küche und Bad in der Regel zum Treppenhaus orientiert, weil hier der Trittschall weniger störend ist. Dem Leitbild Licht, Luft und Sonne entsprechend, sind alle Wohnungen und Häuser von beiden Seiten belichtet, so dass die Möglichkeit besteht, die Räume effizient querzulüften. Jedes Bad verfügt zudem über ein eigenes kleines Außenfenster, um Feuchtigkeit vorzubeugen und bessere Hygiene-Standards zu etablieren. Größere Grundrisse verfügen über mehrere, in etwa gleich große Räume, die sich je nach Präferenz und Familiensituation als Schlaf-, Wohn- oder Kinderzimmer eignen. Ein etwas kleinerer Raum ist in den Plänen oft als „Kammer“ bezeichnet und wird in der Regel als „halber Raum“ gezählt, so dass man etwa von einer Zweieinhalbzimmer-Wohnung spricht. In den fünf oder sechs Meter breiten, zwei- bis dreigeschossigen Reihenhäusern ist die Platzierung von Küche und Bad abhängig von Hausbreite und Himmelsrichtung.

Serielle Reihung als Zeile — Eine einzelne Einheit in Geschosswohnungbauten der GEHAG ist rund zehn Meter breit und verfügt über drei bis zu vier Wohngeschosse. Die Einheiten sind meist als sogenannte „Zweispänner“ organisiert. Dieser Fachbegriff bedeutet, dass hinter jedem Hauseingang der Geschosswohnungsbauten ein zentral gelegenen Treppenhaus liegt wo pro Treppenabsatz je links und rechts eine rund 5 Meter breite Wohnung mit Fenstern zur Straßen- und Rückseite abgeht. Die zwischen 1924 bis circa 1933 erbauten Geschosswohnungsbauten der GEHAG sind in der Regel mit einem minimal nach vorne geneigten Pultdach versehen und folgen damit dem Stil des Neuen Bauens. Oberhalb der etwa 280 Meter hoch ausgeführten Wohngeschosse befindet sich ein knapp über zwei Meter hoher Trockenboden. Zu ihm haben alle Mieter des jeweiligen Hauseingangs Zugang und können hier ihre Wäsche trocknen. Die einzelnen Einheiten mit je separater Eingangstür, können zu langen Zeilen gleicher, oder fast gleicher Einheiten aneinandergereiht werden, wie man sie aus vielen Siedlungen des Neuen Bauens und der GEHAG her kennt. Die serielle Reihung reduzierte nicht nur die Planungs- sondern auch die Baukosten. Einige dieser imposant langen, straßenbegleitenden Zeilen bekamen von den Architekten und/oder der Bevölkerung sogar sprechende Namen verliehen, wie etwa Tauts „Hufeisen“ oder die „Rote Front“ in Britz, sein „Peitschenknall“ in Zehlendorf oder auch Otto Bartnings „Langer Jammer“ in der Siemensstadt.

Bauliche Standards und Ausstattung — Der bauliche Standard der GEHAG-Bauten ist sehr solide: Alle Gebäude sind voll unterkellert. Die erste Wohnungen beginnen entweder leicht über Bodenniveau oder im Hochparterre, was Raum für flache Kellerfenster oder Lichtschächte schafft, die für eine grundlegende Belichtung und Belüftung der Kellerräume nötig sind. Die tragenden Außenwände bestehen in der Regel aus dreilagig gemauerten 36 cm starken Außenwänden, sich im obersten Geschoss um 1/3 auf 24 cm verjüngen, die nach außen meist zusätzlich mit einer ca. 2 Zentimeter Schicht durchgefärbtem Putz versehen wurden. Alle Fenster der Wohn- und Schlafräume sowie auch die Küchenfenster sind als „Holzkastendoppelfenster“ mit zwei Fensterflügeln ausgeführt. Die typischen GEHAG-Küchenfenster nach 1927 sind drei- oder viergeteilt und verfügen oft über ein im oberen Bereich integriertes Klappfenster. Küchen und Wohnräume wurden unmöbliert vermietet. Küchen waren – den in den Mietermagazinen publizierten Grundrissen zufolge – mit Waschbecken, Ausgussbecken und einer am Kaminzug platzierten „Kochmaschine“ von knapp 120 cm Breite ausgestattet. In den Bädern waren üblicherweise mit Briketts beheizbare, auch an den Kaminzug angeschlossene, Wasserbehälter installiert sowie daneben eine (derart mit Warmwasser versorgte) Badewanne. Jedes Bad verfügte außerdem über je ein Handwaschbecken und eine Toilette. Dieser hygienische Standard war damals sensationell und lag weit über dem bis dahin üblichen Niveau der in den Mietskasernen.

Beheizung mit Kachelöfen — Zur Bauzeit wurden alle Wohn- und Schlafzimmer in der Regel durch mit Kohlebriketts zu betreibenden Kachelofen beheizt. Diese mussten für die Entrauchung am Kaminzug platziert sein. Innerhalb einer Zeile wurden die mit mehreren Zügen versehenen Kaminschächte in der Regel „doppelt“ benutzt, indem spiegelbildlich angelegte Nachbarwohnungen an den selben Schacht und dort einen anderen der inliegenden Züge angeschlossen waren. Generell darf man davon ausgehen, dass die jeweils angrenzende Wohneinheit fast immer spiegelbildlich organisiert ist. Eine Ausnahme bilden bisweilen die Einheiten am Zeilenende, wo Fensteröffnungen zu drei Seiten möglich sind, was oft eine leicht veränderte Raumaufteilung zur Folge, die wiederum je nach Himmersrichtung der Giebelwand variiert, so dass der Lichteinfall optimal genutzt werden kann. Kachelöfen wurden – um keine potenzielle Stellfläche für Möbel zu vergeuden – zudem häufig hinter aufschlagenden Zimmertüren platziert. Auch wenn die markanten, bei Taut oft farbig kontrastreich abgesetzten Kachelöfen nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Umstellung auf Gas-Zentralheizungen fast flächendeckend entfernt wurden, sind sie doch auch prägend für die Raum- und Türanordnungen der Grundrisse.

Quelle(n): Mietermagazin der Vermietungsgesellschaft EINFA

Der 1998 erfolgte Verkauf der ehemals städtischen Wohnungsbaugesellschaft durch das Land Berlin liest sich wie ein lehrreicher Wirtschaftskrimi, der aus der aktuellen Perspektive eines angespannten Wohnungsmarkts mit stark steigenden Mieten befremdlich erscheint: Die GEHAG wurde gegründet, um preiswerten Wohnraum für die unteren und mittleren Bevölkerungsschichten zu errichten. Dieser soziale Anspruch prägte die Kultur und Unternehmenspolitik. Dennoch entschloss sich der 1998 SPD-geführte Berliner Senat aufgrund der angespannten Finanzlage der Hauptstadt, die GEHAG mitsamt ihren hochkarätigen Denkmalbeständen zu verkaufen. Dies geschah im Rahmen eines Bieterverfahrens, das mit einigen juristischen Auflagen verbunden war. Hierbei wurden im Vorfeld als ungeeignet eingestufte Bieter ausgeschlossen. Den Zuschlag erhielt die relativ kleine RSE Grundbesitz und Beteiligungs-GmbH. Sie war aus der Rinteln Stadthagener Eisenbahn AG hervorgegangen und verfügte damit auch über eine Tradition im Bau von Werkssiedlungen. Der Preis entsprach etwa 1000 € pro Quadratmeter und war damit nach heutigen Maßstäben (mit Marktpreisen von rund 5000 € pro Quadratmeter) sehr günstig. Wenig später wurde jedoch die RSE über die Börse aufgekauft. Der Käufer war die Hamburger WCM Immobilien-Holding, die zuvor als Bieter ausgeschlossen worden war. In kurzer Folge kam es dann zu mehreren Übernahmen des günstig verkauften GEHAG-Portfolios am Finanzmarkt, so dass die wesentlich von Bruno Taut entworfenen Bestände sich zeitweise auch im Besitz US-amerikanischer Hedgefonds-Fondgesellschaften wie Oaktree Capital Management und Blackstone Capital befanden. Im Zuge dieser Transaktionen begann man irgendwann, die bis dahin ausschließlich vermieteten fast 700 Reihenhäuser nach und nach an private Einzeleigentümer zu verkaufen – ein Prozess, den die Deutsche Wohnen Gruppe als letzter Käufer des Areals fortsetze. Das führte zu der jetzigen Situation, nämlich, dass die Hufeisensiedlung neben einem Großeigentümer (der Deutsche Wohnen SE gehören noch 1.263 Wohnungen) auch weit über 600 private Einzeleigentümer hat. Eine Situation, die den einheitlichen denkmalgerechten Erhalt des sehr fein aufeinander abgestimmt gestalteten Welterbes deutlich erschwert und zu zahlreichen aus der Bewohnerschaft heraus entwickelten Projekten geführt hat. Hierzu zählt die vom Verein der „Freunde und Förderer der Hufeisensiedlung Berlin-Britz e.V. betriebene Infostation Hufeisensiedlung, das Mietbare Museum Tautes Heim oder eine große, webbasierte Denkmalschutz-Datenbank zum Erhalt der Siedlung.

Quelle:

Ben Buschfeld: Bruno Tauts Hufeisensiedlung als wiederentdecktes Leitbild des Sozialen Wohnungsbaus“; in: Deutsches Architektenblatt (DAB), Regionalausgabe Ost, 10-2017, S.3-6

Der Begriff bezeichnet eine spezielle Form der Eigentumsgemeinschaft, die teilweise auch bei Bau und Verwaltung der in den 1920er Jahren neu errichteten Siedlungen gewählt wurde. Ähnlich wie bei einer Aktiengesellschaft gibt eine Genossenschaft Anteile an Ihre Mitglieder aus. Die Mitglieder werden somit zu Miteigentümern des Genossenschaftseigentums. Damit beteiligen sie sich auch an den Kosten für Neubau, Unterhalt und Verwaltung. Im Gegenzug erhalten die „Genossen“ Vorzugsrechte auf Wohnungen, die sich im Besitz der Genossenschaft befinden oder von ihr aktuell oder potenziell gebaut und entwickelt werden. Auch heute sind zwei der Welterbe-Siedlungen im Besitz einer eingetragenen Wohnungsbaugenossenschaft, die ihr Entstehungsjahr bereits im Namen trägt. Hierbei handelt es sich um die „Berliner Bau und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG„. Neben einer rein genossenschaftlich organisierten Verwaltung existierten jedoch auch Mischformen, indem zum Beispiel Genossenschaftsbanken finanziell an einer Wohnungsbaugesellschaft beteiligt waren, wie dies etwa bei der Gründung der GEHAG der Fall war. Das Modell der Genossenschaft gibt es aber nicht nur im Bauwesen. Es kann als gemeinschaftliches Spar- und Betriebsmodell auch in anderen Bereichen des Wirtschaftslebens eingesetzt werden. Oft gibt es beispielsweise Geschäfts- Handels, Produktions- oder Agrarbetriebe, die allen Genossenschaftsmitgliedern gemeinsam gehören. Viele kleinere Genossenschaften verwalten sich selbst, die meisten größeren verfügen jedoch über eine gewählte, professionell agierende Verwaltung.

Ist die geläufige Abkürzung der „Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG“. Sie wurde im Jahr 1892 als „Berliner Spar- und Bauverein“ gegründet. Ziel der Gründung war es, preiswerten Wohnraum für die Mitglieder zur Verfügung zu stellen. Diese erwarben Genossenschaftsanteile und bildeten so Spareinlagen, mit denen Neubauten finanziert werden konnten. Im Gegenzug erwarben die Mitglieder entsprechend ihren Einlagen Wohnrechte. Auch heute sind zwei der Welterbe-Siedlungen – die „Gartenstadt Falkenberg“ und die „Siedlung Am Schillerpark“ – im Besitz der eingetragenen Genossenschaft (kurz eG). Die „1892“ hat einen Bestand von knapp 7.000 Wohnungen und zählt über 14.000 Mitglieder. Im direkten Umfeld der beiden Welterbe-Siedlungen wurden vor einigen Jahren Neubauten realisiert, die bestimmte Elemente ihrer berühmten Nachbargebäude aufgreifen und sich dadurch relativ gut einfügen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Bau-_und_Wohnungsgenossenschaft_von_1892

Mit der Industrialisierung entstanden neue Arbeitsplätze in den stadtnah angesiedelten Fabriken rund um Berlin. im unmittelbarem Umfeld Berlins hatten sich weitere unabhängige Städte gebildet, die über eigene Infrastruktur und zum Teil auch eigene Versorgungsnetzwerke und Verkehrsbetriebe verfügten. Die Bevölkerungszahlen der Region stiegen kontinuierlich an und liessen eine verbesserte Abstimmung der Einzelgemeinden notwendig werden.

Seit 1850 hatte sich die Zahl der Bewohner der Großregion etwa alle 25 Jahre verdoppelt. Das damals flächenmäßig noch deutlich begrenztere Berlin galt damals als die am dichtesten besiedelte Stadt der Welt. Die Lebensbedingungen speziell der ärmeren Bevölkerungsschichten waren katastrophal. Die Politik musste handeln. 1908 wurde ein Wettbewerb für die Bebauung von „Groß-Berlin“ ausgeschrieben. 1912 wurde erstmals ein sogenannter „Zweckverband“ geschlossen, innerhalb dessen sich einzelne Städte und Gemeinden darauf geeinigt hatten, ihre dringend notwendigen Verkehrsplanungen, Bebauungspläne sowie polizeilichen Verordnungen untereinander abzustimmen. Dem Zweckverband gehörten die Städte Berlin [1,9 Millionen Einwohner/innen], Charlottenburg [322.766 Ew.], das aus Rixdorf hevorgegangene Neukölln [262.127 Ew.], Schöneberg [175.092 Ew.], Lichtenberg [144.623 Ew.], Wilmersdorf [139.406 Ew.], Spandau [95.472 Ew.] sowie die Kreise Teltow und Niederbarnim an. *

Der Sprung zur zusammenhängenden Metropole erfolgte aber erst 1920 durch die Ende April beschlossene Gründung von „Groß-Berlin“. Hierbei wurden sieben Städte, 59 Landgemeinden, 27 Gutsbezirke und unter eine zentrale Verwaltung gestellt. Die Abstimmung in der verfassungsgebenden Preußischen Landesversammlung am 27. April 1920 fiel mit 164 gegen 148 Stimmen ziemlich knapp aus. Die meisten Befürworter kamen aus den Reihen von der SPD und USPD und damit aus dem linken politischen Spektrum. Die national-konservativ gesinnten Parteien votierten mehrheitlich gegen die Vereinigung. Auch die wohlhabenderen, bürgerlich geprägten Städte, wie Charlottenburg und Wilmersdorf, befürchteten wirtschaftliche Nachteile. Für die Entwicklung des Wohnungsbaus erwies sich der am 1. Oktober 1920 wirksam werdende Zusammenschluss jedoch als sehr günstig. Zum einen gab es große Flächenreserven für ausgedehnte Neubauprojekte, zum anderen hatte Berlin mehrere eigenständige Stadtteilzentren mit in sich funktionierender Infrastruktur.

Das neu entstandene polyzentrische „Groß-Berlin“ erstreckte sich über eine Fläche von 878 Quadratkilometern. Dies entsprach dem Dreizehnfachen des alten, extrem hoch verdichteten Stadtgebiets. Auch die Bevölkerungszahl schnellte in die Höhe, verdoppelte sich dabei jedoch lediglich. Mit rund 3,8 Millionen Einwohner/innen rangierte Groß-Berlin quasi über Nacht hinter New York und London auf dem dritten Platz der bevölkerungsreichsten Städte der Welt. Anders als in viele anderen wachsenden Metropolen Europas bot sich in Berlin aber die Chance, großräumig und mit vielen Grün- und Freiflächen großräumig geplante Neubaugebiete auszuweisen. Als die beiden treibenden Kräfte hinter dem Umbau zur Metropole gelten vor allem der von 1912–1920 amtierende parteilose Bürgermeister Adolf Wermuth sowie später dann der ab 1921 amtierende Oberbürgermeister Gustav Böß und der 1926 zum Stadtbaurat berufene Architekt Martin Wagner, dem eine Schlüsselrolle für den Bau der Siedlungen zukam.

[*] Die Bevölkerungszahlen wurden 1919 im Rahmen einer Volkszählung ermittelt –

zitiert nach: de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Großstädte_in_Deutschland

Weitere Weblinks und Quellen:

So bezeichnet man eine Anlage, die mit mehr als 1.000 Wohnungen geplant und errichtet wurde. Nach dieser Definition gelten drei der sechs Welterbe-Siedlungen als Großsiedlungen:

Mit dem Begriff Großsiedlung bezeichnet man eine Anlage, die mit mehr als 1.000 Wohnungen geplant und errichtet wurde. Wer in den Welterbe-Verzeichnissen der UNESCO oder auch der Berliner Denkmalliste nachschaut, stösst dort auf den Eintrag „Großsiedlung Britz/Hufeisensiedlung“. Diese Doppel-Bezeichnung sorgt oft für Verwirrung, denn als Denkmal-Ensemble und Welterbe eingetragen ist nur die von der GEHAG erbaute Hufeisensiedlung, nicht jedoch der zweite Teil der Großsiedlung Britz, die sogenannte Krugpfuhl-Siedlung.

Er entstand zeitgleich 1925-26 und wurde von der Wohnungsbaugesellschaft DEGEWO erbaut. Spannend ist der Vergleich beider Siedlungsteile, weil hier Heimatstil und Moderne aufeinandertreffen. Die Krugpfuhl-Siedlung selber steht nicht unter Denkmalschutz, ist aber Teil der um das benachbarte Welterbe liegenden Pufferzone.

Die im Jahre 1924 – vier Jahre nach dem Zusammenschluss Groß-Berlins – eingeführte Hauszinssteuer geht zurück auf Ideen, die der spätere Stadtbaurat Martin Wagner bereits 20 Jahre vorher entwickelt hatte. Mit Einführung dieser Steuer, passte die Regierung dessen Ideen an die gegebene Situation an und schuf so ein wichtiges Instrument, um trotz leerer Kassen den Wohnungsbau voranzutreiben. Mit der Steuerabgabe auf Erträge auf dem Wohnungsmarkt, wurden auch die von der Geldentwertung nur wenig betroffenen privaten Vermieter an der Finanzierung des öffentlichen Wohnungsbaus beteiligt. Die Politik verpflichtete sich, einen festen Anteil dieser Steuereinnahmen in den öffentlichen Wohnungsbau zu investieren. Um dessen Art und Qualität zu steuern, wurden Förderkriterien und Mindeststandards definiert. Diese Politik wurde vor allem vom linken Parteienspektrum begrüßt und getragen, da man so dem wachsenden Einkommensgefälle zwischen armen und reichen Bevölkerungsgruppen entgegentreten konnte.

Um diesen Effekt zu verstehen, muss man zwei Dinge wissen: Zum einen, dass der Wohnungsbau des ausgehenden 19. Jahrhunderts fast komplett in den Händen von vermögenden Grundstücksbesitzern und Investoren lag. Zum anderen, dass sich der Bau und Besitz von Immobilien in Zeiten der Inflation als überdurchschnittlich sichere Geldanlage erwies. Der Wert der Immobilien blieb in der Inflation zwischen 1914 und 1924 nämlich im Vergleich zu den rapide an Kaufkraft verlierenden Bargeld und Spareinlagen relativ stabil. Umgekehrt wurde der rapide schwindende Wert des Bargelds aber schnell zum Problem, wenn die Miete fällig wurde. Da Immobilienbesitz in Großstädten wie Berlin meist nur in den wohlhabenden Gesellschaftsschichten üblich war, vergrößerte sich so die Kluft zwischen armen und reichen Bevölkerungsschichten rasant. Aus dieser Erfahrung heraus gelten Haus- und Grundbesitz noch heute meist als die sicherste Geldanlage und werden oft auch als „Betongeld“ bezeichnet.

Ihre volle Wirkung entfaltete die Hauszinssteuer erst in der Kombination mit zwei weiteren Maßnahmen: erstens mit der Gründung von Wohnungsbau-Gesellschaften und zweitens mit der Einführung von Mindeststandards, die für alle durch die Steuer finanzierten Neubauprojekte galten. Der Grundgedanke war simpel: Gefördert wird nur, was auch gut ist. Und was gut ist, wird vorher vom Staat verbindlich festgelegt. Eine Finanzierung aus Erlösen der Hauszinssteuer kam nur den Bauprojekten zugute, die vorab festgelegte Anforderungen an Wohnungsgrößen und -grundrisse auch erfüllten.

Quelle: Schmidthuysen, Fritz. “Die Entwicklung der Wohnungsbauabgabe und des Geldentwertungsausgleichs bei bebauten Grundstücken (Hauszinssteuer) in Deutschland.” FinanzArchiv / Public Finance Analysis, vol. 45, no. 1, 1928, pp. 162–255. JSTOR, www.jstor.org/stable/40907713. Accessed 6 Jan. 2020.

Hinter der Abkürzung verbirgt sich das „International Council on Monuments and Sites“. Die nichtstaatliche, länderübergreifend agierende Organisation wurde 1965 gegründet. Auf der Grundlage der 1972 beschlossenen Welterbekonvention berät sie die UNESCO in Fragen des Denkmal- und Kulturgüterschutzes. Zu ihren Aufgaben zählt insbesondere auch die Erstellung von Gutachten, auf deren Basis das Welterbekomitee entscheidet, welche Stätten in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen werden. Zu den Aufgaben von ICOMOS zählt des Weiteren, den Erhaltungszustand eingetragener Welterbestätten fortwährend zu überprüfen und kritische Entwicklungen zu benennen. Auch in den Berliner Welterbesiedlungen finden daher in regelmäßigen Abständen sogenannte „Monitoring“-Rundgänge statt. Die Organisation hat gegenwärtig Nationalkomitees in mehr als 120 Ländern und betreibt zwischen 20 und 30 wissenschaftliche Komitees, die sich einzelnen Spezialgebieten, Regionen, Epochen oder Denkmal-Kategorien widmen. (Zahlen: Stand 2019).

Dies ist der Fachbegriff dafür, dass eine Währung immer weiter an Wert und Kaufkraft verliert. In Zeiten der Inflation wird – einfach ausgedrückt – alles teurer, da der Tausch- und Gegenwert des Geldes sinkt. Eine rasche Geldentwertung kann für den Einzelnen dramatische Folgen haben, da für Waren des täglichen Bedarfs, wie etwa Brot oder Milch, oft bereits ein Großteil des Monatslohns aufgewendet werden musste. Diese Situation herrschte von 1914 bis 1923 in Berlin. In der Hochphase 1923 änderte sich der Geldwert so schnell, dass jeder – sobald er seinen Lohn erhalten hatte – versuchte, diesen auszugeben, um noch möglichst viel Brot o.a. dafür zu bekommen. Die Preise stiegen stündlich. In einem solchen Fall spricht man von einer hohen „Inflationsrate“.

Besonders dramatische Phasen der Geldentwertung wie im Jahr 1923 nennt man auch „Hyperinflation“ oder galoppierende Inflation. Bei einer „Deflation“ übersteigt die Menge der Güter die Geldmenge. Dadurch verringern sich die Gewinne der Unternehmen und es kommt zu Entlassungen oder Schließungen von Betrieben.

in der Hufeisenisedlung und der Ringsiedlung Siemenstadt wurden jeweils ehemalige Ladenlokale in sogenannte „Infostationen“ umgewandelt. Beide Flächen gehören der Deutsche Wohnen Gruppe, die die Räumlichkeiten mit betreibt und zu Vorzugskonditionen an die Betreiber vermietet. Hier können sich Denkmalinteressierte, Touristen und Nachbarn zu bestimmten Gelegenheiten zur Geschichte der Siedlungen informieren. Daneben existieren weitere Angebote, wie etwa ein in zwei Siedlungen installiertes Leitsystem oder Musterwohnungen. In einem Haus in der Hufeisensiedlung kann man sich einmieten und selbst einige Nächte im Welterbe verbringen.

Sie befindet sich an der Ecke Goebelstraße/Geißlerpfad und wird betrieben von dem Fotografen Christian Fessel sowie dem auf Stadtführungen spezialisierten Architekturbüro Ticket B, das auch in der Hufeisensiedlung als Mitbetreiber agiert. In den Räumen in der Siemensstadt gibt es einen kleinen Buch- und Getränkeverkauf sowie ein 3D-Modell der Siedlung, öffentlich nutzbare Toiletten sowie gelegentlich Sonderausstellungen mit Architekturfotos.

Öffnungszeiten und Konditionen für Führungen oder die Ausrichtung von Events können telefonisch erfragt und vereinbart werden. Interessierte wenden sich an: 030-288 5252-1.

Sie befindet sich im rechten Kopfbau des hufeisenförmigen Gebäudes in der Fritz-Reuter-Allee 44. Sie ist die Anlaufstelle mit dem umfangreichsten Angebot für Welterbe-Interessierte. Im vorderen Teil befindet sich ein Café mit angeschlossenem Buchverkauf. Für den kleinen Durst und Hunger gibt es Getränke und selbst gebackene Kuchen. In den sich nach hinten anschließenden Räumen ist eine zweisprachige Dauerausstellung zur Geschichte und Gegenwart der Hufeisensiedlung, die von dem Hauptautor dieser Website erstellt wurde. Kurze Information zu den anderen fünf Welterbe-Siedlungen sowie zu ausgewählten Planern und Bewohnern runden das Angebot ab. Zu der Ausstellung ist ein eigener Katalog und zweisprachiger Architekturführer erschienen. Zusätzlich ist vor Ort ein Exemplar der typischen GEHAG-Küche zu besichtigen. Auch Postkarten, lokal erzeugte Produkte und gelegentliche kleine Kultur-Events zählen zum Angebot. Die Infostation wird von dem Verein der „Freunde und Förderer der Hufeisensiedlung Berlin-Britz e.V.“ rein ehrenamtlich betrieben – einem Verein, der sich 2007 vor dem Hintergrund der fortschreitenden Privatisierung gegründet hatte und auch regelmäßige Siedlungsfeste veranstaltet.

Öffnungszeiten: Freitags und Sonntags, April bis September: 14–18 Uhr Oktober bis März 13–17 Uhr. Nähere Infos findet man unter www.hufeisensiedlung.info

Neben den beiden „Infostationen“ existieren weitere Angebote zum Erkunden der Siedlungen. So ist in der Gartenstadt Falkenberg und der Siedlung Schillerpark je ein Leitsystem mit Infostelen und einigen grundlegenden Infos, Lageplänen und einem 3D-Modell installiert. Auch in der Siemensstadt existieren eigene Informationstafeln. mit einer Reihe von hilfreichen Informationen und Abbildungen.

In dem einstigen Toilettenhäuschen neben der „Plansche“ in der Siedlung am Schillerpark existiert eine kleine tafelbasierte Ausstellung. Den Schlüssel erhält man bei dem nahegelegenen Concierge-Service des Welterbe-Raums in der Oxforder Straße 4.

Das bewohnbare Museum Tautes Heim in der Hufeisensiedlung ermöglicht es Architekturliebhabern, selber einige Nächte im Welterbe zu verbringen. Bei dem von zwei Privatleuten betriebenen Objekt handelt es sich um ein Haus mit Garten, das komplett im Stil der 1920er-Jahre und nach den Vorstellungen des Architekten Bruno Taut gestaltet wurde. Das streng nach denkmalpflegerischen Befunden in den Originalfarben restaurierte Haus bietet Platz für bis zu vier Übernachtungsgäste. Es funktioniert wie ein Ferienhaus, hat dabei aber den Anspruch eines Museums und erhielt mehrere Denkmalpreise. Reine Besuche sind nicht möglich. Nähere Infos unter www.tautes-heim.de

Sie befindet sich im rechten Kopfbau des hufeisenförmigen Gebäudes in der Fritz-Reuter-Allee 44 und ist Teil des Rundgangs durch die Hufeisensiedlung.

Das ehemalige Ladenlokal ist die Anlaufstelle mit dem umfangreichsten Angebot für Welterbe-Interessierte. Im vorderen Teil befindet sich ein Café mit angeschlossenem Buchverkauf. Für den kleinen Durst und Hunger gibt es Getränke und von den Bewohner/innen selbst gebackene Kuchen. In den sich nach hinten anschließenden Räumen ist eine zweisprachige Dauerausstellung zur Geschichte und Gegenwart der Hufeisensiedlung. Kurze Information zu den anderen fünf Welterbe-Siedlungen sowie zu ausgewählten Planern und Bewohnern runden das Angebot ab. Zu der Ausstellung ist ein eigener Katalog und zweisprachiger Architekturführer erschienen. Zusätzlich ist vor Ort ein Exemplar der typischen GEHAG-Küche zu besichtigen. Auch Postkarten, lokal erzeugte Produkte und gelegentliche kleine Kultur-Events zählen zum Angebot. Die Infostation wird von dem Verein der „Freunde und Förderer der Hufeisensiedlung Berlin-Britz e.V.“ betrieben – einem ehrenamtlich agierenden Verein, der sich 2007 vor dem Hintergrund der fortschreitenden Privatisierung gegründet hatte und auch regelmäßige Siedlungsfeste veranstaltet.

Öffnungszeiten

Nähere Infos findet man unter:

www.hufeisensiedlung.info

Die Infostation befindet sich in dem von Fred Forbat entworfenen Anbau an der Ecke Goebelstraße/Geißlerpfad. Sie wird betrieben von dem auf die Vermittlung von Baukultur spezialisierten Architekturbüro Ticket B. In den Räumen in der Siemensstadt gibt es einen kleinen Buch- und Getränkeverkauf sowie ein 3D-Modell der Siedlung, öffentlich nutzbare Toiletten sowie gelegentlich Sonderausstellungen mit Architekturfotos.

Öffnungszeiten und Konditionen für Führungen oder die Ausrichtung von Events können telefonisch erfragt und vereinbart werden. Interessierte wenden sich an: 030-420 26 96 20

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten sich in verschiedenen Teilen der Welt Avantgarde-Bewegungen, die zum Teil ähnliche Ziele verfolgten. Hier sind in Deutschland speziell der „Deutsche Werkbund“ und die Designschule des „Staatlichen Bauhauses“ zu nennen. Aber auch in Russland, Tschechien und den Niederlanden hatten sich bereits entsprechende Gruppierungen einen Namen gemacht und sich für eine radikale Erneuerung in Kunst und Design eingesetzt. Unter dem Druck der Nationalsozialisten und des Zweiten Weltkriegs gingen viele deutsche und europäische Protagonisten der Klassischen Moderne und des Neuen Bauens ins Exil und verbreiteten so ihre Ideen auch in anderen Kulturräumen, wo diese zum Teil auch an die regionalen und klimatischen Bedingungen vor Ort angepasst wurden. 1932 wurde im Museum of Modern Art (MOMA) in New York eine Ausstellung erstellt, welche die verschiedenen Tendenzen der modernen Architektur der 1920er- und 1930er-Jahre aus aller Welt versammelte. Die Ausstellungsmacher gaben ihr den Titel „International Style“, der sich dann als eigener Stilbegriff etablierte.

Der mit Abstand berühmteste und folgenreichste deutsche Küchen-Entwurf ist die „Frankfurter Küche“. Hier bei handelt es sich um einen Entwurf aus dem Jahr 1926, der die typischen Einbauküchen im Deutschland der Nachkriegszeit nachhaltig prägen sollte. Der Entwurf stammte von der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky und wurde im Rahmen des Neuen Bauens in Frankfurt entwickelt. Die ganze Planung Schütte-Lihotzkys war auf etwa 6 bis 8 qm große Räume angelegt und bildete meist eine schlauchartige, in U-Form angeordnete sehr rationale reine Arbeitsküche ohne Essplatz. Alle typischen Arbeitsabläufe waren so effizient wie möglich vorausgeplant und hatten Auswirkung auf die Gestaltung und Anordnung der Möbel. Zum Beispiel gab es viele sogenannte „Schütten“, kleine Behälter für häufig gebrauchte Lebensmittel wie etwa Mehl, Salz oder Zucker. Sie waren wie kleine beschriftete Schubladen in Küchenschränke integriert und konnten herausgezogen ähnliche wie eine kastenförmige Kanne zum wohldosierten Ausschütten benutzt werden. Auch ein herunterklappbares Bügelbrett oder ein Gestell zum Trocknen gespülter Teller war vorhanden. Der Entwurf sollte die Arbeit der Hausfrau entlasten und orientierte sich daher an der Effizienz industrieller Produktion an den Fließbändern der Fabriken. Anders als der von Bruno Taut für die GEHAG entwickelte Berliner Musterküche war die Frankfurter Küche eher beengt und nur für eine Person ausgelegt. Sie wurde zwar auch entwickelt, um die typische „Frauenarbeit“ zu reduzieren, zementierte aber indirekt auch die Rolle der Frau als „Hausfrau“, die den Rest der Familie bediente und das Essen auftrug.

Zwar wurden für die Berliner Welterbe-Siedlungen keine eigenen Küchenentwürfe angefertigt. Aber der bei vier der sechs Welterbe-Siedlungen maßgebliche Architekt Bruno Taut, entwickelte (gemeinsam mit der GEHAG-Entwurfsabteilung unter Franz Hillinger) 1926 eine spezielle Musterküche. Sie war für die Zehlendorfer Waldsiedlung Onkel Toms Hütte bestimmt, kann aber als idealtypische Küche für einen Großteil der Welterbe-Siedlungen gelten. Die von Taut und Hillinger entwickelte „GEHAG-Küche“ ist eine Art Kombination aus Wohn- und Arbeitsküche. Sie verfügt neben einer Küchenzeile und einem großen Mehrzweckschrank über einen kleinen Klapptisch mit Sitzgelegenheit. Hier konnte die Familie sitzen und kleinere Arbeiten, wie etwa Kartoffelschälen übernehmen. Ein Gestaltungskonzept, das zumindest teilweise eine Auflockerung der damals typischen Rollenverteilung erlaubte. Auch sonst beschäftigte sich Taut sehr bewusst mit der Rolle der Frau im Haushalt. Er tat dies aber wahrscheinlich auch ein wenig aus Eigeninteresse: Denn wie fast alle Architekten wünschte er sich, dass die von ihm entworfenen Häuser und Wohnungen später auch stilistisch passend modern eingerichtet sein sollten. Da er annahm, dass in Sachen Inneneinrichtung meistens die Frauen alle wichtigen Entscheidungen treffen, wandte er sich direkt an sie statt – wie oft üblich – an ein primär männliches Publikum: In seinem damals wegweisenden, 1924 erschienenen Buch „Die Neue Wohnung“ wollte er die Frau(en) überzeugen, ihr Wohnumfeld möglichst modern und rational einzurichten, da dies ja auch zeit- und arbeitssparend sei. „Der Architekt denkt, die Frau lenkt“, lautet ein in dem Zusammenhang oft erwähntes Zitat des Einleitungskapitels. Das klingt für uns heute nur begrenzt emanzipiert, war damals aber schon ein ungewöhnlicher Schritt.

Ein Exemplar der Berliner GEHAG-Küche ist heute in der Hufeisensiedlung installiert. Ein Original aus der Zehlendorfer Siedlung befindet sich in der „Infostation Hufeisensiedlung„, einer jeweils Fr/Sa/So nachmittag geöffneten Kombination aus Café und Ausstellung, und ist dort zu besichtigen. In enger Anlehnung an die GEHAG Küche wurde auch die im Rahmen der Vermietung voll nutzbare Küche des Projekts Tautes Heim geplant.

Der erste einflussreiche Küchenentwurf des 20. Jahrhunderts war Teil eines Versuchs- und Musterhauses, das 1923 in Weimar erbaut wurde. Der ursprüngliche Entwurf stammt von Georg Muche, der am „Staatlichen Bauhaus“ als Leiter der Webereiklasse tätig war. Anhand des Hauses und seiner Inneneinrichtung sollten die Entwurfsprinzipien des Bauhauses erprobt und gezeigt werden. Mitarbeiter aus dem Architekturbüro von Walter Gropius planten die architektonischen Details und praktisch alle einzelnen Werkstätten steuerten ihren Teil zur Ausstattung des Gesamtprojekts bei. Das auf einem Hügel liegende Haus war rund um einen zentralen Eingangsraum organisiert und für eine Familie ohne eigenes Personal erdacht. Das Haus wird (Stand 2018) aktuell renoviert, kann aber prinzipiell auch heute noch in Weimar besucht werden. Der Entwurf der Küche besteht im Wesentlichen aus einer L-förmigen Arbeitsplatte mit einigen Ober- und Unterschränken sowie einem Spülbecken mit Unterschrank. Die Möbel der Küche wurden zwar originalgetreu nachgebaut, dann aber mit damals nicht existierenden Küchengeräten, wie Mikrowelle oder elektrischem Warmwasser-Boiler, ergänzt, da das Haus auch als Veranstaltungsort genutzt wird.

Der Begriff bezeichnet eine bei uns wenig gebräuchliche Bauform von Häuserblöcken, in denen mehrere Mietwohnungen untergebracht sind. Die Idee ist simpel und spart Platz und Baukosten: Treppenhaus und Wohnungstüren werden einfach nach außen verlegt, ganz so wie man es aus amerikanischen Filmen, etwa von den typischen Motels, kennt: Alle Wohnungstüren befinden sich an einem quer vor der Fassade verlaufenden „Laubengang“. Dieser wird entsprechend von allen Mietern auf dem Stockwerk gemeinsam benutzt, hat nach vorne eine Brüstung und mündet meist in einem offenen, am seitlichen Ende des Hauses liegenden Treppenhaus. Eine solche Konstruktion findet sich in der Weißen Stadt beim Brückenhaus von Otto-Rudolf Salvisberg, sowie am südöstlichen Ende der Ringsiedlung Siemensstadt in dem in den 1950er-Jahren entstandenen Erweiterungsbau von Hans Scharoun.

Unter diesem verheißungsvollen Motto versammelten sich reformorientierte Planer und Architekten zu Beginn des neuen Jahrhunderts. Ziel war es, gesunden Wohnraum in einem nicht beengten, grünen Umfeld zu schaffen. Die nach diesem Prinzip entwickelte Architektur sollte helfen, das Elend in den oft überlegten, dunklen und stickigen Hinterhöfen der Mietskasernen überwinden. Der Merksatz wird häufig zitiert, wenn von dem modernen Wohnungsbau der 1920er-Jahre geredet wird. Er ist auch eng verwandt mit dem Ideal des Volksparkanlagen und des Reformwohnungsbaus. Viele dieser Ideen finden sich auch in der Gestaltung der Gärten, Grün- und Freiflächen der Welterbe-Siedlungen wieder. Die Qualität der Berliner Siedlungen rührt – auch im Vergleich mit anderen Zentren des Neuen Bauens in Europa – wesentlich auch daher, dass in Berlin mit Ludwig Lesser und Leberecht Migge auch Gartenarchitekten in die Planungen eingebunden waren. Beide waren jeweils bei zwei der sechs Welterbe-Siedlungen beteiligt und setzten sich vehement für einen hohen Nutzwert ihrer Entwürfe ein. Sie sollten so konzipiert werden, dass sie Gelegenheit bieten, sich mit anderen sozial auszutauschen oder Obst und Gemüse anzubauen.

Bei „Loggien“ – so die Mehrzahl – handelt es sich um eine spezielle Form von Balkonen, wie sie auch in den meisten Mietwohnungsblöcken der sechs Welterbe-Siedlungen zu finden sind. Im Unterschied zum Balkon verfügt eine Loggia also häufig über Seitenwände und zumeist auch über eine Decke. Eine Ausnahme bilden die Loggien im obersten Stockwerk, wo eine solche Decke entfallen kann. Die Fensteröffnungen wirken so wie rechteckige Ausschnitte in einem insgesamt nach vorne gezogenen Teil des Hauses. Der Ursprung des Begriffs geht auf typische Bauten der Renaissance zurück und steckt sprachhistorisch auch in den Worten Loge oder Laube. Auch in südlichen Ländern finden sich häufig Loggien statt Balkone, da so der (dort manchmal als störend empfundene) Sonneneinfall reduziert wird.

Aufgrund der als wenig mieterfreundlich empfundenen Gestaltung genossen die zur Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts zur Kaiserzeit in großer Zahl errichteten „Mietskasernen“ einen schlechten Ruf. Es handelte sich meistens um fünfgeschossige Gebäude, die von privaten Investoren in günstiger Bauweise errichtet wurden. Sie befanden sich im Inneren einer sogenannten Blockrandbebauung. Darunter versteht man nahtlos aneinandergereihte Gebäude, welche die kompletten Fronten eines ganzen Straßenblocks einnehmen. Hinter den zu Straße hin ausgerichteten, oft repräsentativ gestalteten „Vorderhäusern“ gab es früher oft Gärten oder weitere Freiflächen, die im Zuge der Wohnungsnachfrage immer dichter bebaut wurden, weil man so mehr Miete kassieren konnte.

Diese Art der Bebauung beruhte im Wesentlichen auf dem 1862 von James Hobrecht festgelegten Bebauungsplan und dominiert bis heute das Bild von traditionellen Arbeitervierteln wie Moabit, Wedding, Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain oder Prenzlauer Berg. Das Innere dieser meist ziemlich großen Straßenblocks wurde über mehrere, dicht hintereinander folgende Höfe erschlossen. Eine typische Berliner Mietskaserne verfügt also über ein bis zwei deutlich billiger und enger erbaute Seitenflügel, mit ebenfalls fünfgeschossiger Bauweise. Verfügt der Bau über mehrere Hinterhöfe, folgt dann ein Quergebäude, nach dem der jeweils nächste Hof folgt, wo sich das Schema dann entsprechend wiederholt. Gemäß den juristischen Vorgaben durfte diese nachträgliche Bebauung sehr eng geschehen. Das bedeutete konkret, dass ein Hinterhof rechtlich nicht mehr als knapp fünfeinhalb Meter breit sein muss, da dieses Maß genügte, damit eine pferdegezogener Feuerwehrkarren dort wenden konnte.* Bei ein oder zwei Geschossen würde man das nicht unbedingt als eng empfinden. Allerdings verfügen die meisten Wohnhäuser über fünf Geschosse und sind damit im Schnitt etwa 22 Meter hoch.