GEHAG > Grundrisse

Die als besonders raumsparend geltenden Grundrisse der Wohnungsbaugesellschaft GEHAG wurden maßgeblich durch deren Chefarchitekten Bruno Taut oder auch den Leiter der GEHAG Entwurfsabteilung Franz Hillinger entwickelt. Sie wurden vor allem im Geschosswohnungsbau, in manchen Anlagen aber auch in Reihenhäusern angewandt – so etwa der Hufeisensiedlung Britz oder der Waldsiedlung Zehlendorf, wo beide Bauformen zu finden sind. Die GEHAG-Grundrisse wurden für verschiedene Siedlungen verwendet, aber für Sondersituationen wie etwa Zeilenenden und Ecklösungen leicht angepasst. Sie existieren in verschiedenen Standardgrößen mit anderthalb bis viereinhalb Räumen. Typisch für die Grundrisse ist jedoch immer die Orientierung an einer hohen Wohnqualität und einer maximalen Raumausbeute.

Gärten und Loggien als "Außenwohnraum" — Die Wohnungen der Geschossbauten verfügen in der Regel über eine Loggia, eine Art umbauten Balkon, den Taut auch als "Außenwohnraum" bezeichnete. Die Loggia schließt sich an einen der zentralen Wohnräume an. Manche Loggien sind auch von der Küche aus zugänglich oder verfügen seitlich über eine Art Einbauschrank als zusätzlichen Stauraum. Die Loggia ist idealerweise von der Straße abgewandt zu einer ruhigen, oft halböffentlichen ausgeführten Grünanlage hin ausgerichtet. Je nach Art des Städtebaus verfügen die Reihenhäuser – sowie zum Teil auch die Wohnungen im Erdgeschoss – der GEHAG über Zugang zu einem eigenen Garten mit Terrasse am Haus.

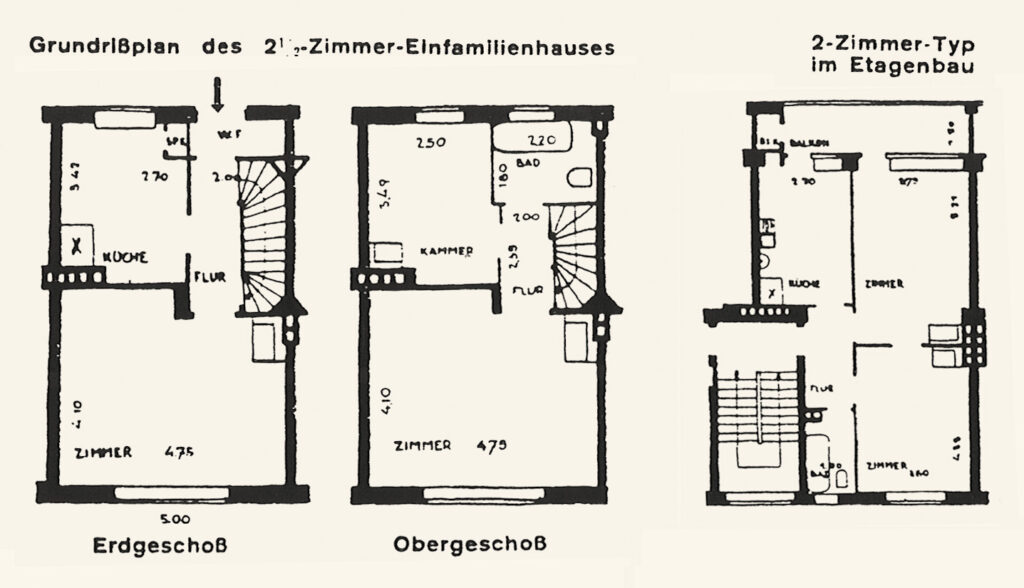

Typische Raumorganisation — Die Erschließung der Wohnungen erfolgt über einen kleinen, oft annäherend quadratischen Flur. Von hier wird in die einzelnen, aus heutiger Sicht tendenziell auch eher kleinen und nur unwesentlich unterschiedlich großen Räume verzweigt. Im Falle der Reihenhäuser findet sich hinter dem Eingang erst ein sogenannter "Windfang" mit Raum für eine kleine seitliche Garderobe, vom dem es dann direkt weiter ins Treppenhaus mit einer recht steilen Treppe geht. Im Geschosswohnungsbau sind Küche und Bad in der Regel zum Treppenhaus orientiert, weil hier der Trittschall weniger störend ist. Dem Leitbild Licht, Luft und Sonne entsprechend, sind alle Wohnungen und Häuser von beiden Seiten belichtet, so dass die Möglichkeit besteht, die Räume effizient querzulüften. Jedes Bad verfügt zudem über ein eigenes kleines Außenfenster, um Feuchtigkeit vorzubeugen und bessere Hygiene-Standards zu etablieren. Größere Grundrisse verfügen über mehrere, in etwa gleich große Räume, die sich je nach Präferenz und Familiensituation als Schlaf-, Wohn- oder Kinderzimmer eignen. Ein etwas kleinerer Raum ist in den Plänen oft als "Kammer" bezeichnet und wird in der Regel als "halber Raum" gezählt, so dass man etwa von einer Zweieinhalbzimmer-Wohnung spricht. In den fünf oder sechs Meter breiten, zwei- bis dreigeschossigen Reihenhäusern ist die Platzierung von Küche und Bad abhängig von Hausbreite und Himmelsrichtung.

Serielle Reihung als Zeile — Eine einzelne Einheit in Geschosswohnungbauten der GEHAG ist rund zehn Meter breit und verfügt über drei bis zu vier Wohngeschosse. Die Einheiten sind meist als sogenannte "Zweispänner" organisiert. Dieser Fachbegriff bedeutet, dass hinter jedem Hauseingang der Geschosswohnungsbauten ein zentral gelegenen Treppenhaus liegt wo pro Treppenabsatz je links und rechts eine rund 5 Meter breite Wohnung mit Fenstern zur Straßen- und Rückseite abgeht. Die zwischen 1924 bis circa 1933 erbauten Geschosswohnungsbauten der GEHAG sind in der Regel mit einem minimal nach vorne geneigten Pultdach versehen und folgen damit dem Stil des Neuen Bauens. Oberhalb der etwa 280 Meter hoch ausgeführten Wohngeschosse befindet sich ein knapp über zwei Meter hoher Trockenboden. Zu ihm haben alle Mieter des jeweiligen Hauseingangs Zugang und können hier ihre Wäsche trocknen. Die einzelnen Einheiten mit je separater Eingangstür, können zu langen Zeilen gleicher, oder fast gleicher Einheiten aneinandergereiht werden, wie man sie aus vielen Siedlungen des Neuen Bauens und der GEHAG her kennt. Die serielle Reihung reduzierte nicht nur die Planungs- sondern auch die Baukosten. Einige dieser imposant langen, straßenbegleitenden Zeilen bekamen von den Architekten und/oder der Bevölkerung sogar sprechende Namen verliehen, wie etwa Tauts "Hufeisen" oder die "Rote Front" in Britz, sein "Peitschenknall" in Zehlendorf oder auch Otto Bartnings "Langer Jammer" in der Siemensstadt.

Bauliche Standards und Ausstattung — Der bauliche Standard der GEHAG-Bauten ist sehr solide: Alle Gebäude sind voll unterkellert. Die erste Wohnungen beginnen entweder leicht über Bodenniveau oder im Hochparterre, was Raum für flache Kellerfenster oder Lichtschächte schafft, die für eine grundlegende Belichtung und Belüftung der Kellerräume nötig sind. Die tragenden Außenwände bestehen in der Regel aus dreilagig gemauerten 36 cm starken Außenwänden, sich im obersten Geschoss um 1/3 auf 24 cm verjüngen, die nach außen meist zusätzlich mit einer ca. 2 Zentimeter Schicht durchgefärbtem Putz versehen wurden. Alle Fenster der Wohn- und Schlafräume sowie auch die Küchenfenster sind als "Holzkastendoppelfenster" mit zwei Fensterflügeln ausgeführt. Die typischen GEHAG-Küchenfenster nach 1927 sind drei- oder viergeteilt und verfügen oft über ein im oberen Bereich integriertes Klappfenster. Küchen und Wohnräume wurden unmöbliert vermietet. Küchen waren – den in den Mietermagazinen publizierten Grundrissen zufolge – mit Waschbecken, Ausgussbecken und einer am Kaminzug platzierten "Kochmaschine" von knapp 120 cm Breite ausgestattet. In den Bädern waren üblicherweise mit Briketts beheizbare, auch an den Kaminzug angeschlossene, Wasserbehälter installiert sowie daneben eine (derart mit Warmwasser versorgte) Badewanne. Jedes Bad verfügte außerdem über je ein Handwaschbecken und eine Toilette. Dieser hygienische Standard war damals sensationell und lag weit über dem bis dahin üblichen Niveau der in den Mietskasernen.

Beheizung mit Kachelöfen — Zur Bauzeit wurden alle Wohn- und Schlafzimmer in der Regel durch mit Kohlebriketts zu betreibenden Kachelofen beheizt. Diese mussten für die Entrauchung am Kaminzug platziert sein. Innerhalb einer Zeile wurden die mit mehreren Zügen versehenen Kaminschächte in der Regel "doppelt" benutzt, indem spiegelbildlich angelegte Nachbarwohnungen an den selben Schacht und dort einen anderen der inliegenden Züge angeschlossen waren. Generell darf man davon ausgehen, dass die jeweils angrenzende Wohneinheit fast immer spiegelbildlich organisiert ist. Eine Ausnahme bilden bisweilen die Einheiten am Zeilenende, wo Fensteröffnungen zu drei Seiten möglich sind, was oft eine leicht veränderte Raumaufteilung zur Folge, die wiederum je nach Himmersrichtung der Giebelwand variiert, so dass der Lichteinfall optimal genutzt werden kann. Kachelöfen wurden – um keine potenzielle Stellfläche für Möbel zu vergeuden – zudem häufig hinter aufschlagenden Zimmertüren platziert. Auch wenn die markanten, bei Taut oft farbig kontrastreich abgesetzten Kachelöfen nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Umstellung auf Gas-Zentralheizungen fast flächendeckend entfernt wurden, sind sie doch auch prägend für die Raum- und Türanordnungen der Grundrisse.

Quelle(n): Mietermagazin der Vermietungsgesellschaft EINFA